プラモデル製作では様々な製作方法や仕上げで楽しめますが塗装も醍醐味の一つですね。

特にエアブラシを楽しむ際にはマスキングが重要になりますよね。

筆塗りであればマスキングはそれほど気にせずに作業を進められますが、エアブラシではマスキングの方法もテクニックの一つといえるのではないでしょうか。

マスキングは楽しくもあり悩みの一つでもありますw

一般的にはマスキングテープが最も利用されている方法だと思いますが、塗装する箇所や形状によってはマスキングテープではうまく処置しきれないケースもあります。

そこで本記事では「マスキングねんど」というものを使い、ガンプラの塗装の醍醐味でもある「スラスター(バーニア)」の塗装をしてみました。

なぜ、スラスターをマスキングするのか?ですが、出口の縁の塗装が内側の色と同じにならないようにするためです。

ねんどは迷彩塗装などによく使われているとか。。

なお、今回使ったマスキングねんどは使い切りが前提ですが、スラスターだけだと大した量は使用しないのでほとんど残ってしまいます。

そこで残った粘度は次回も使えるのかも試してみました。

使ってみたいけど購入に躊躇しているという人にも参考になれば幸いです。

「マスキングねんど」を使ってスラスターを塗装してみた

それではマスキングねんどを使ってガンプラのスラスターを塗装してみます。

今回使用したキットはHGジムです。

スラスターはコトブキヤから販売されているバーニアノズルを使用して少し大きめなものにしています。

このバーニアノズルは成型具合が精密にできていて、キットに付属のものよりもよりもかっこいいです。

スラスターの変更はジムに限らず他のキットでも定番の改造かもしれませんね。

ちょっとした変更ですがスラスターは結構インパクトがありますよね。

なお、以前はなんでもバーニアと呼んでいたと記憶していますが、最近はメインの推進装置をスラスター、補助的なものをバーニアと呼ぶようです。

この記事では以降商品名に合わせてバーニアと記載します。

なぜバーニアをマスキングして塗装するのか

ところで、なぜバーニアの塗装にマスキングをするのでしょうか。

ちょっとの苦労で実際の状態に近づけるためですね。

車のマフラーなどを想像してみるとイメージしやすいかもしれません。

筒状のものの断面は外装の素材と同じと想定すると、バーニアの出口の断面の色は外側の塗装と同じ方が自然です。

その時に塗分け方法を手順を考慮して考えてみるとなかなかに難しかったりします。

そこでこの記事で紹介している方法でマスキング塗装をしています。

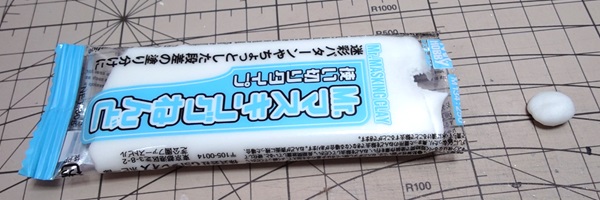

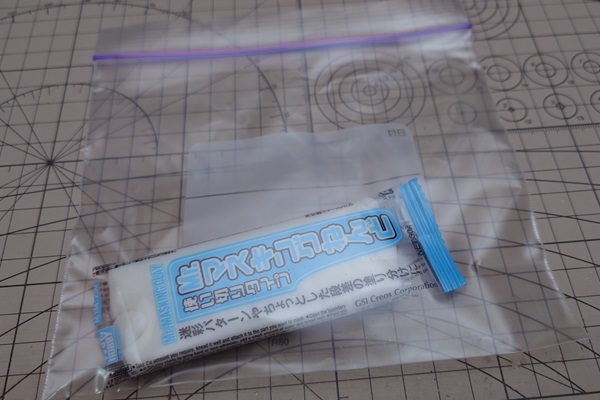

Mr.マスキングねんど

使用したマスキングねんど「Mr. マスキングねんど」です。

触った感じですが、さらさらしていてくっつく感じではないです。

さらさらした紙粘度のようなイメージでしょうか。

使う前のイメージではマスキングしたいところにくっつくというイメージを持っていましたが、そういうことはないです。

これはあくまで個人的な思いですがおそらく不必要な油分がないからさらさらしていてくっつきがよくないのではないかと想像しています。

余計な油分があるとキットの表面に余計な膜を残してしまったり、塗装した面をマスキングするのであれば塗膜に影響があるかもしれません。

そういう意味ではさらさらでくっつかないというのはある意味正しいのかもしれません。

ただ何度も言いますが、あくまで想像なので確かな情報かはわかりませんが、使用した印象では余計な油分が残ったりという印象はありませんでした。

したがって、くっつくと思っていたのにくっつかないという点については使用前後での大きなイメージの違いかと思います。

塗装してみた

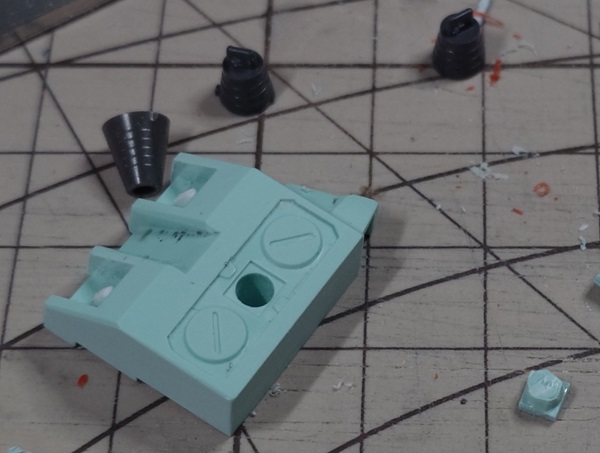

今回はジムのキット付属のバーニアを使わないので、そのまま組み立てができません。

事前に取り付けが可能なように加工しておきます。

加工方法 :

コトブキヤのバーニアの先の丸い窪みに合う径のランナーやプラ棒を使ってランドセルに取り付けられるようにします。

バーニアにプラ棒を取り付けそれをランドセルに差し込めるようにします。

ピンバイスなどでランドセルに差し込むプラ棒の径に合った穴をあけ、差し込んで接着できるようにしておけば事前準備としてはいいでしょう。

上の写真はプラ棒がランドセルのバーニア部に差し込めよう加工しているところです。

キットのバーニアを使う場合にはこのような事前準備は不要です。

塗装方法は様々な手順があると思いますが、以下のように作業を進めています。

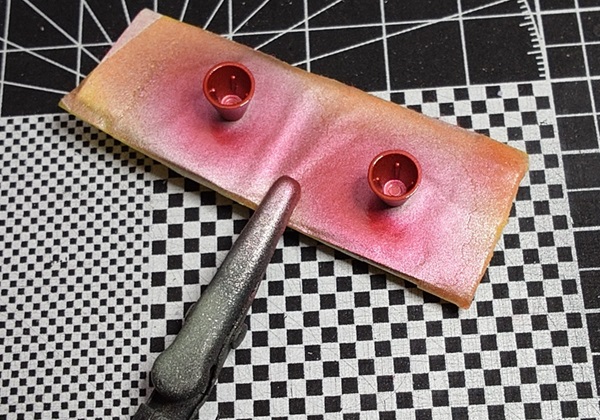

バーニアは、まず内側を塗装しました。

好きな色で構わないです。

今回はクリアレッド(まずシルバーを塗装、そのあとクリアレッド)としました。

縁まで赤くなってしまっていますね。

そしてマスキングねんどを縁が隠れないように、そして隙間が空かないように詰め込みます。

縁にねんどが乗り上げないぎりぎりになるように慎重に。

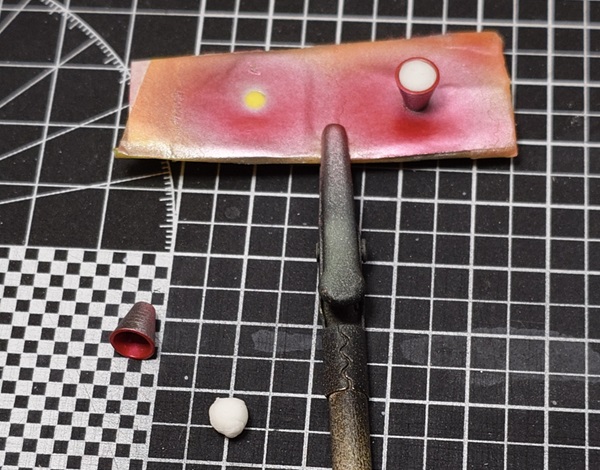

バーニアの外側を塗装します。

今回はシルバーで塗装しています。

真上からスプレイすると隙間に塗料が入り込む可能性が考えられるので、念のため斜めからなど、角度をつけて塗料を噴射しましょう

そしてねんどを取り出します。

マスキングねんどを整えて詰め込むことできれいな縁の塗装になりました。

マスキングテープを縁に沿って丸く貼ってみてもできるかもしれません。

ただ曲面へのマスキングテープ貼り付けは隙間なく整えながら貼り付ける作業が結構大変です。

シンプルなねんどでマスキングという方法はお手軽な作業方法としてお勧めできます。

ケースバイケースでいろいろと試してみて自身のやりやすい作業方法を見つけてみましょう。

曲面へのマスキングテープ貼りについて、別の記事にまとめていますのでこちらもよければどうぞ。

塗装方法のコツ

「Mr.マスキングねんど」を使用してみて、バーニアを塗装する際のポイントをいくつか挙げておきます。

- 塗装する際に対象物を上下さかさまにしない

前述したようにねんどがくっつかないので塗装するときに対象物をくるくる回すとねんどが落ちてしまうかもしれません。

対象物は水平を保ち、エアブラシの向きをかえて塗装をしましょう。

- ねんどを山盛りにしない

バーニアの出口の高さと同程度になるような量を詰め込み、隙間がないように整えます。

そして中央付近をすこし押し込むことで外側が若干もりあがるようなイメージにします。

このときに、ねんどがほんのわずか盛り上がり、そして押し出されたねんどがパーツに密着するというイメージで作業します。

押し込みすぎるとねんどがパーツの淵に乗り上げてしまうかもしれないので注意しましょう。

乗り上げない、

密着して隙間が空かないように、

ということをイメージして作業しましょう

- 塗装を吹き付けるときには隙間に直接噴射しない

エアブラシや缶スプレーでの吹き付けの際には、ねんどとパーツの埋めてある隙間に直接塗料が侵入する角度を避けましょう。

斜めから噴射するような意識で配慮をすると、隙間への塗料の侵入の可能性を低減できると思います。

なお、塗装にはエアブラシを使っていますが、コンパクトで初心者でも扱いやすいものを使用しています。

大容量コンプレッサーのものでなくても十分満足いく塗装ができています。

エアブラシに関しては別の記事にまとめていますので、こちらの記事もどうぞ。

スポンサーリンク

残った粘度の保管方法

これまでの作業からわかるように、2個程度のバーニアではほとんど余ってしまいます。

次回のキット製作まで保管できるのでしょうか。

使った後はチャックのついた袋に入れて保管します。

元々のパッケージも開封の際にはできるだけ広げず、空気と触れる面積を減らすようにしておきました。

約2カ月ちょっと保管した状態です。

封を開けた側の先端部分は硬くなっていましたが少し取りのぞけば問題なく使える状態でした。

保管方法にもよるとは思いますが、2カ月でこの程度であれば当分使えそうです。

製作期間は1キットで1-2カ月程度と思えば、十分使いまわしはできそうです。

なお、硬くなってきている部分でも、少し水分を加えて練ることで柔らかくなります。

カチカチに硬化しないように気を付けて保管ができればそれほど神経質に考える心配はなさそうです。

「マスキングねんど」を使ってスラスターを塗装してみたのまとめ

マスキングねんどを使った塗装について解説してきました。

バーニアや細かいパーツの塗分けには十分使えると感じました。

また使いきりとはいえ保管させしっかりしておけば、あまり心配せずに次回の製作に持ち越しも大丈夫といえそうです。

マスキングテープだけでなく、マスキングねんども準備があれば塗装の幅が広がるのではないでしょうか。

コメント|Comment