ジムといえばカメラアイ。

HG ジムのキットはシンプルでそのままでもかっこいいですね。

そこで定番の改造であるカメラアイに少し工夫をしてもう少しかっこよく仕上げてみませんか。

ということでカメラアイの改造について解説していきます。

この記事では

- カメラアイを手軽にキラキラに反射するモノアイ化

- もうすこし手を加えてLEDの埋め込み

について解説しています。

これでもうやられ役なんて言わせないw

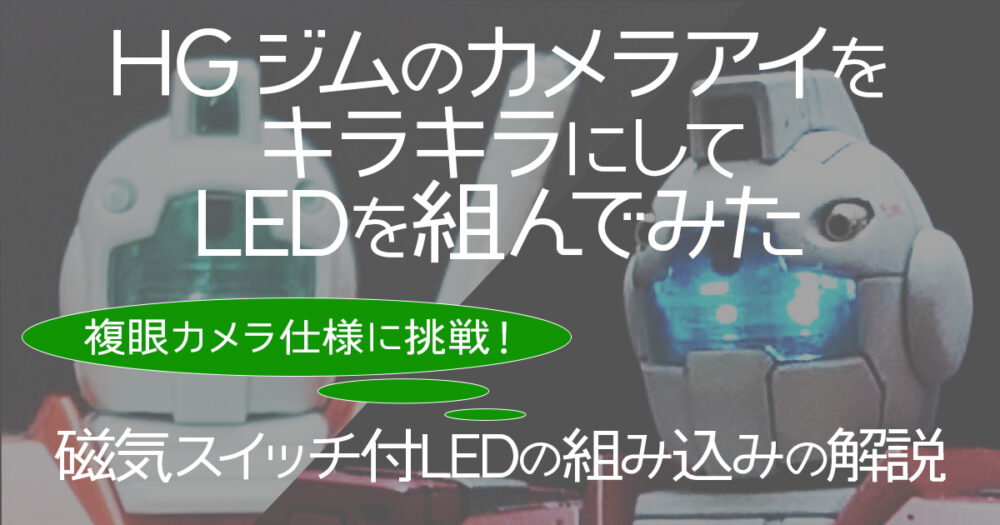

HG ジムのカメラアイをキラキラにしてLED組み込みしてみた

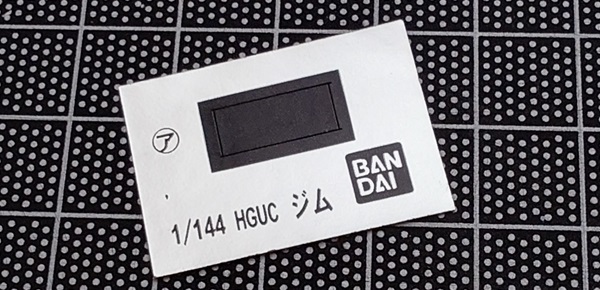

今回はHGUC ジムを使ってカメラアイの改造をします。

オリジン版ジムとは頭部の構造が異なっていて単純にキラキラさせるのであればオリジン版のほうが改造は簡単です。

タダでできるオリジン版ジムのモノアイ改造については別の記事にまとめていますのでこちらからどうぞ。

しかしHGUCは値段も手ごろで、簡単に組み立てられて、そしてスタイルもいいんですよね。

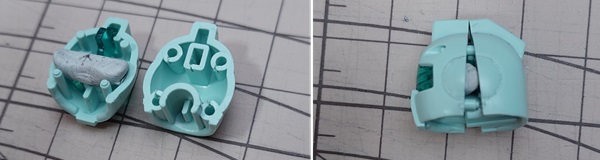

そのまま組み立てるとカメラアイはこのようになっています。

レンズ自体の内側に少し形状が付けてあって、頭部の中身は空洞です。

これでも「レンズの向こうに何かがある」という感じには見えますね

これにもうすこしオリジナリティを加えてみます。

それでは今回の改造についてどのような改造をするのかについて解説します。

改造例

どのような改造をするのかまずは見ていきましょう

簡単な改造例

このように内部で反射してきらきらするようにしていきます。

製作説明は後述します。

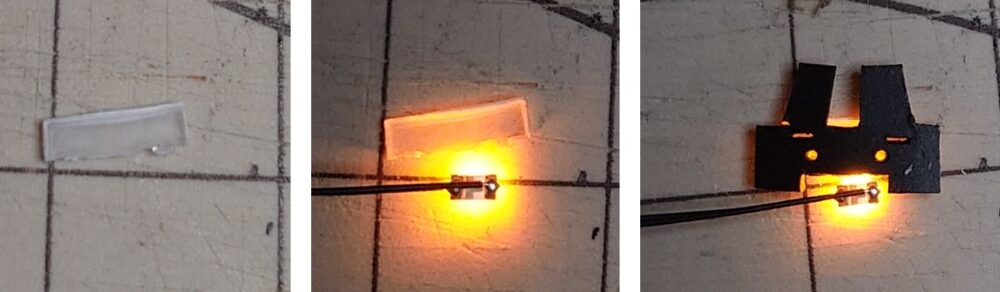

LEDを組み込んだ改造例

さらにLEDも組み込んでカメラアイを光らせます。

この写真はLEDイエローを組んでいます。

本記事では、GQuuuuuuXに影響されて、軽キャノンでチラ見えしたような複眼(4カメラ)化します。

製作過程は後述します。

カメラアイの製作解説

それでは前述したそれぞれの改造について解説していきます。

簡単な改造 : キラキラ化

頭部の中身が空なので

- レンズの背面に反射シートを貼る、

- すこし奥行をもたせるなら構造物を製作してはめ込む

ということになります。

レンズ背面に反射シートを貼るのは切って貼るだけなので、構造物を製作してはめ込むという方法を解説します。

なお、カメラアイの形状が、「凸」のようになっているため、この形に仕上げるのはとても大変です。

この解説では「凸」の下の横一本線「-」の部分が反射するように仕上げています。

それでは解説を進めます。

このようなパーツを製作します。

方法はどのような方法で組み込みができれば構いません。

今回はポリパテを使って、製作しています。

ポリパテでおおまかな形状を作り、硬化する直前くらいに形を整えます。

下の写真のように薄く伸ばしたポリパテを作り頭部の前側のパーツに収まるように形を整えます。

そしてあとでナイフなどでカットして成型します。

もちろん、直接形状を作りこんでも問題ありません。

作り方は様々なのでこれと決まった方法はありません。ポリパテはどうしても実際の使用量より多く作ってしまいがちなので、この写真のように大きめに作って使う部分を切り出すようにすると作業としては楽かもしれませんよ。

注意 : やわらかい状態で作業を進めると、べたべたしてレンズにパテが付着してしまったり、形状が崩れてしまいがちです。

ポリパテを練ったあと、ある程度の形状になったらしばらく放置し、硬化が始まってべたべたしなくなってから作業したほうが作業しやすいかもしれませんよ。

この写真のように加工した場合は、右端の半円部分を硬化が始まってからナイフで切ることで形が崩れずそしてべたべたせずに切りやすいです。

やわらかいと形が崩れ、硬化しすぎると切りにくくなりますよ。

カッターマットにはマスキングテープを貼ってその上でポリパテの作業をすると後で剥がしやすいですね

そしてまだ硬化しきる前のまだすこし形状が変形できるくらいの硬さの状態でパーツに組み込み形を整えます。

左右のはみ出し、

奥行方向のクリアランス、

前後のパーツの組み込み性、

といった点でナイフでカット、もしくはやすりで削る等、後で組み込みができるように形を整えます。

硬化させて、最終的に組み込みができるかを確認、組み込みができるようになるまで調整します。

最終的に形状が整ったら、キラキラするシールを貼り付けて完成です。

キラキラシールはキットに付属のシールの使用しない周辺のシルバーを切って使用すると、すでに糊もついてるので楽ですよ。

組み込むとこのようなイメージになります。

LEDを組み込んだ改造 : 複眼カメラアイ化

LEDを使用してカメラアイが発光するようにします。

これには小型のLED発光ユニットを自作します。

必要なもの(今回使用したもの)は以下の通りです。

- 磁気スイッチ付きLEDモジュール リード線仕様 (LEDの発光色はお好みで)

- プラ板(0.3mm)

- 透明なプラ板(何かのキットの透明ランナーの余り)

- 瞬間カラーパテ 黒

- ジムの付属シールの余剰部分(銀色部分)

- 荒い紙やすり(400番程度)

- サーフェイサー黒 (エアブラシ もしくは缶スプレー)

- シルバー塗料

- クリア塗料

- エアブラシ、筆塗りも併用

- デザインナイフ

- カッターマット

- ピンセット

- スピンモールド 1.5mm もしくは スジボリツール1.5mm

基本的にはプラ板工作に使うものですね。

それでは作業を開始します。

カメラアイの正面のパーツを作ります

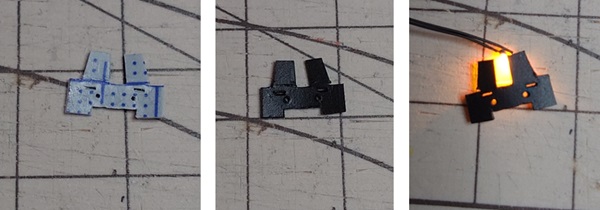

プラ板でカメラアイの正面のパーツを作ります(写真 左)。

形状は現物合わせで加工しています。

プラ板をデザインナイフなどでザクザク切ってはあわせ削っては合わせて頭部の前面パーツ、レンズと組み合わせてみて形状を仕上げます。

発光させるサイズ、位置、形状は自由で構いません。

今回はGQuuuuuuXの軽キャノンを参考に、複眼(4カメラ)っぽくしてみました。

その後いったんパーツを黒く塗装しておきます(写真 中央)。

これは光漏れを軽減するための黒、そして後で製作する導光板に塗装がつかないようにするため、最初に塗装しておきます。

LEDを光らせてみて開けた穴の形状の確認をします(写真 右)。

なお、使用しているLEDはリード線付き、写真の右の基板付近に磁石を近づけることでLEDをON-OFFできるLEDモジュールです。

自家製導光板を製作します

次に自家製導光板を製作します。

これは無くても光るのですが、複数のカメラを均一に光らせることを目標として製作しました。

これは先に製作した表面のパーツの背面に配置します。

LEDの特性は直線的に光を出力するので、見るアングルによっては4つの穴が均一にみえないことを防ぐため予備的に入れています。

導光板の作り方 :

透明なプラ板を用意します。

今回は他キットの透明パーツのランナーの刻印されている部分の平らな板を切り出して使用しました。

無い場合は、透明なプラ板ならなにかの端材でもいいですし、購入してもいいでしょう。

光らせる範囲より少し大きいサイズ(今回は4つの穴の位置よりわずかに大きいサイズ)に切り出します。

切り出した透明なプラ板の表面を荒い紙やすり(今回は400番を使用)で数回こすり、表面をざらざらにします。

上下方向、左右方向にクロスするように同じ回数こすってだいたい均等な粗さにします。

各数回で十分です。

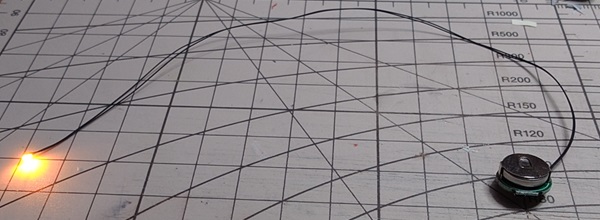

透明さがなくなってわずかにすりガラスっぽくなるイメージです(下の写真 左)。

LEDを照らしてみて導光板の面が均一に光っていることを確認します(下の写真 中央)。

上に前面のパーツを乗せてみて確認します(下の写真 右)。

これで自家製導光板の完成です。

この時点で顔のパーツをかぶせてみると下の写真のような状態です。

まだLEDのパッケージを製作していないのでLEDの光そのものが見えてしまっています。

カメラアイのLEDユニットを製作します

次にLEDユニットを製作します。

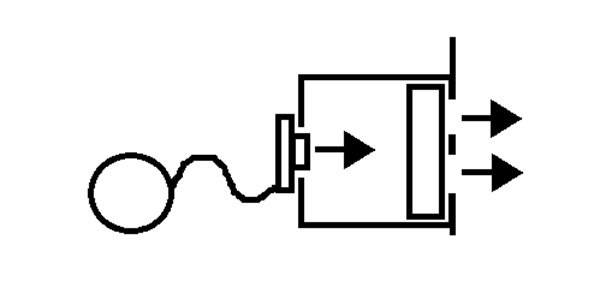

導光板を囲んでLEDを背面から固定できるようにプラ板でボックスを製作します。

光がプラ板から漏れないようにプラ板は黒で塗装し、内側はシルバーにします。

黒は光を吸収してしまうんです。

したがって内側はシルバーで光がボックスの中で反射して光の効率を落とさないようにし、外側は光が漏れないように黒くします。

導光板を配置(荒らした面を前面パーツに接するように配置)できるようにしますが、導光板は接着せず、ボックスの中にはめ込む形で配置します。

背面にLEDを装着して蓋をします。

下の概略図(側面からみた断面図)を参考にしてください。

背面の蓋の中央にLEDチップだけが入る四角の穴をあけそこにLEDだけはめ込みます。

LEDチップのサイズはおおよそ1.5×1.5mです。

スピンブレードやスジボリツールから1,5mm幅のものを使用してプラ板に穴をあけると寸法を測らずに切り取ることができますし、デザインナイフで穴をあけるより簡単かもしれません。

LEDチップが搭載されている基板で穴の蓋をするイメージです。

こうすることで光漏れを極力抑え、またLEDの光を効率よくボックス内に入れることができます。

そしてLEDチップに接着剤が付着しないように慎重にLED基板を背面の蓋に接着します。

この時は黒の瞬間カラーパテ(瞬間接着剤)を使用するのががいいでしょう。

接着剤は直接塗布せず、つまようじなどで少量取って少しづつ加減を見ながら塗布しましょう

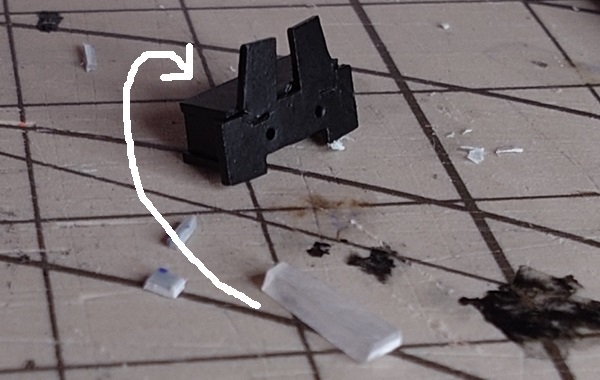

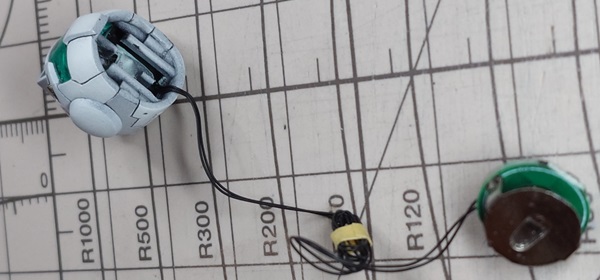

組み立てが完成すると下の写真のようになります。

配線が基板の接続部で切れないように黒い瞬間接着剤でストレスが加わらないように補強してあります。

点灯確認して光が漏れている箇所にも黒の瞬間接着剤などを使用して光漏れをつぶしていきます。

仕上げです。

それでは仕上げをします。

組み込んだ時にレンズ越しにきらきらするようにシルバーで塗装します。

光る穴から塗装が入ってしまうとせっかく製作した導光板表面に塗料がついてしまうかもしれません。吹き付ける際には角度をつけて、そして吹き付けは弱めでスプレイしましょう。

なお、シルバーの塗装よりもキラキラシールのほうがよく反射するので光る穴の位置、外形形状を合わせて加工するのであればシルバーのメタリックシールやキット付属のシールのシルバー部分をカットして使用してもいいでしょう。

そしてレンズに組み込み、頭部パーツにも組み込みします。

電池ボックスは背中とランドセルのあいだから胸部に収めるようにしました。

頭部の後ろパーツに配線を通す切れ込みや穴をあけて配線を頭部後ろパーツの首筋から出せるようにしておきます。

頭部をはめるボールジョイントに干渉しないように隙間を見つけて線を通せるようにしましょう。

この写真の黒い部分のように、頭部後ろのパーツに「切れ込み」と「穴」を加工しておくとリード線を首筋まで回せます。

後から頭部の後部パーツを組み立てられるようリード線の取り回しを事前に考えて処置しておきましょう。

LEDモジュールの収納の製作

LEDモジュールの基板/電池側の収納を製作します。

電池ボックスは背中とランドセルの間にリード線が通せるように加工し背中側から胸部に収めるようにしました。

頭部の後ろパーツに配線を通す切れ込みや穴をあけて配線を頭部後ろパーツの首筋から出せるようにしておきます。

そして背中に穴をあけて電池ボックスをいれてランドセルで蓋をすれば完成です。

リード線は約20cmなので、もし半田作業ができるのであればちょうどよい長さに調整してもいいでしょう。

今回は適当にマスキングテープでまとめておきました。

胸部に磁石を近づけることでLEDのON-OFFができます。

今回ですと、「背中に穴をあけたいとき」、そのほかにも場合によって部品の中央付近などはニッパーなどで切り取りたくても切り取れない場所に穴をあけたいという場合がありますよね。

そういう時はピンバイスで切る、ということをお勧めします。

ピンバイスで穴をどんどんあけていくことで中央付近に穴をあけることができますので後はきれいに処理すれば大丈夫です。

「ピンバイスで切る」という作業は他のキットで解説していますのでこちらからどうぞ。

スポンサーリンク

完成写真

LEDを点灯した完成写真です。

複眼カメラの再現、どうでしょうか。

白のLEDも組んでみました。

今回使用した「磁気スイッチ付きLEDモジュール」はLEDと電池側本体がリード線で離れているので小さいスペースにLEDを組み込むことができます。

そして、磁石でLEDのオン-オフが可能なのでいちいちスイッチ操作をするためにせっかく組み立てたキット本体を分解して…なんてことがありません。

発光色のラインナップはホワイト、イエロー、レッド、グリーン、パープル、ブルーと豊富です。オリジナルのジムを作りましょう

本体サイズは直径約11mm、高さ約5mmという極小サイズで、スイッチと電池ケースが一体となっています。

なお、電源はコンパクトなCR927 3vボタン電池(別売り)で、電池交換も可能です。

なお、このジムのキットの改修に関しては別の記事にまとめようと思っています。

HG ジム カメラアイをキラキラにしてLEDを組み込みしてみたのまとめ

モノアイの改造について解説してきました。

簡単な改造~しっかり改造まで、いろいろな楽しみ方がありますね。

リード線付きLEDモジュールはLEDを光らせたいところにスペースが無いときには有効なパーツですね。

少々配線の取り回しに手間はかかりますが、ここについてはそれほど難しい加工ではありません。

磁気でON-OFFできるLEDはいちいち電源を入れるたびにせっかく組み立て終わったキットを分解する必要がないという大きなメリットがあります。

最近のパーツはサイズも小さくなり改造もしやすくなりました。

LEDを使った改造はインパクトがあるのでチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

コメント|Comment