ガンダムの主役機といえばガンダム。

でも多くの方がザク押しではないでしょうかww

ファースト以降でもさまざまなバリエーションが登場していますが、

やっぱり「ザクII」 w

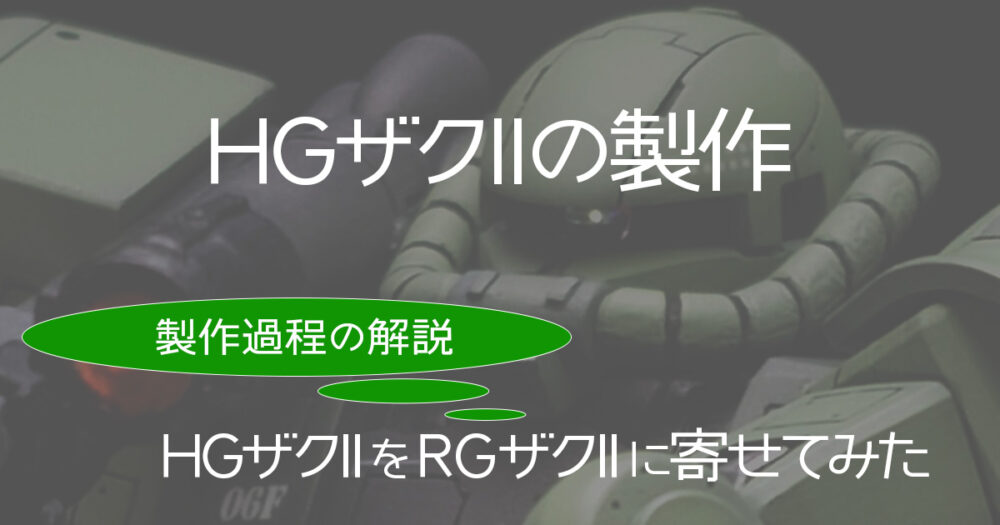

というわけで、この記事では

「HGザクIIをかっこよく製作したい」

をコンセプトにRGザクIIを参考に全身にディテールアップを施してみました。

この記事は、HGザクIIの製作過程についてまとめた記事となっています。

みなさんの製作のご参考になれば幸いです。

HGザク2の製作

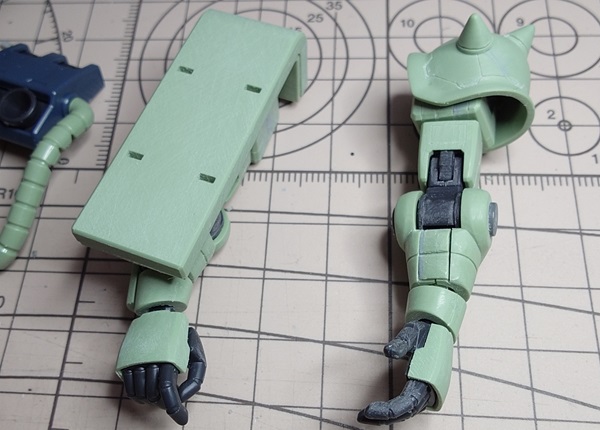

使用したキットはHGUC ザクII(右)です。

がっしりとした体形で、かっこいいですね。

今回の製作コンセプトであるRGザク2(左)と並べています。

RGザクIIはかなりディテールが施してあり、おなじグリーンでもパネルごとに濃淡が分けられていてかっこいいですよね。

本記事ではこれを目指して「RG寄せ」として手を加えていきます。

RGザクIIに寄せてみた ‐ 製作の解説

「RG寄せ」では基本的にスジボリを中心に、最終的にパネルごとに色分けをして仕上げていきます。

完成写真はこの通りです。

モノアイの改造やバーニアなどのアクセントも加えています。

モノアイは定番のドームを使用しています。

余談ですが…

HGザクのひじ関節、この写真だと左ひじがありえないw曲げ方をしています。

このポージングができるのもこのHG ザクIIのキットの特徴です。

これは大河原邦男先生のイラストに描かれている「ガワラ立ち」で用いられる特徴である「ガワラ曲げ」。

それでは製作工程を解説していきます。

まずはイメージを書きこんでみる

どのようなデザインにするか考えながらスジボリのイメージを鉛筆で書き込みます。

今回はRG寄せということで、RGを真似しながら、そこに自身のオリジナルも加えながら書き込んでいきます。

RG寄せということでRGに近いデザインにしていますが、オリジナルのパネルラインでお好みのザクに仕上げましょう

線を引きながら、組み立て手順や塗装手順も考えておきましょう。

接着する順番や合わせ目消しをする手順によって加えたい改造ができなくなることもあります。

加えたい加工を考慮して手順を熟考しておきましょう。

僕は鉛筆しか使っていませんが、作業中は書き込んだ線が薄れていってしまいます。

何度も書き直しが…という方はデザインが固まってからペンなどで書き込んでしまってもいいでしょう。

頭部

頭部のパーツはツノありツノなしが選べるので2種類入っています。

スジボリ有り無しの2つを作ってみました。

つるんとした頭部が好みであればつるつるに磨き上げるだけですw

メカメカしい頭部であれば開閉しそうなデザインがいいですね。

頭部のパーツにはもうすこし加工を加えています。

上の写真左は、モノアイレールの高さを詰めています。

そしてモノアイはドームを仕込んでいます。

それぞれ作業の詳細は別の記事にまとめていますので、よろしければこちらからご覧ください。

スジボリの際、線の太さも入れる箇所によって変えてみてもいいでしょう。

1/144だとだいたい0.1mmか0.15mm、場所によっては0.2mmといった具合に。

ほとんど差がないように思うかもしれませんが線幅を変えてみると思ったよりイメージが変わりますよ。

先端のタガネが交換しやすいタイプがお勧めです。

握りやすい、作業のしやすいホルダーに差し込んで使用します。

ブラックもあります。

スジボリのタガネについては別の記事でもまとめていますのでよろしければこちらからどうぞ。

胴体

胴体はスジボリと一部プラ板により立体感を追加した程度です。

可動域はもともとかなり広いのでとくに改造などはしていません。

腕

腕部は可動も十分ですし、肩の装備も動くので基本的にはスジボリで十分かもしれません。

ただ前腕部の分割位置がRGとは異なっていたので手を加えました。

RGは前腕部が色の違うパネルになっていますがHGは縦一本線。

ここはのこぎりで切り取り、切り取った部分を接着して一つのパーツとし、あとから接着できるようにしました。

そしてひじ関節に丸い形状の突起を他のキットなどからの余剰パーツをうすくスライスして接着。

使用するのこぎり刃は0.1mm厚の刃がお勧めです。

柄のついたセット品ののこぎりは0.2-0.3mmの刃が標準でついているものばかりなので、替え刃の0.1mm幅のものを使用しています。

脚部

脚部はいくつか手を加えています。

- ふくらはぎ分割位置変更

- バーニア追加

- スジボリともろもろ装飾

ふくらはぎは合わせ目(段差処理)縦一本となっており、少々味気ないところ。

ここはRGっぽくいくつかのパネルで「構成されている風」にみえるように改造しています。

ふくらはぎ上部と下部を部分的にのこぎりで切り取りそれを接着して一つのパーツにして、後から接着します。

そしてバーニアを追加する箇所を四角く彫り込みます。

バーニアの追加も合わせてデザインしてみました。

このような加工の際にはやはりのこぎり刃は0.1mm厚が良いです。

0.2mmやそれ以上だと切り取りの際に削ってしまう幅が広いので後で接着しようとする際に、パーツ間(パネル間)の隙間が広くなってしまうので修正が大変です。

こういう個所の修正は隙間を広げる方が詰めるより簡単です。

裾はいくつかに分割されているようにスジボリをいれ、つなぎの金具?風にプラ板を細かくチップにしたものを貼り付けています。

バーニアは適当な太さのプラ棒(ランナー)にピンバイスで穴をあけてカットして接着しています。

そしてアクセントとして銀色のチップをふくらはぎ内側に貼り付け、見栄えを豪華?にしています。

彫り込み作業にはスジボリのタガネ0.8-1.2mm程度のものを使用しています。

刃先も鋭く角が立っているのできれいに掘り込みができます。

本来の使い方ではないかもしれませんので刃こぼれなどは自己責任で...

ランドセル

スラスターの大型化が主なポイントです。

他キットの余剰部品を接着してボリュームアップしています。

そのほかは、スジボリやプラ板の貼り付けによるディテールアップをしています。

素ラスタは写真のように内側の赤い部分だけ筆で塗分けしました。

もとの形状のスラスタであれば塗分けはマスキングねんどを使って内外の塗分けをしてみてはどうでしょうか。

最初に内側を塗って、マスキングねんどで出口を塞いで外側を塗装します。

気にしなければ気になりませんが、「スラスターの淵は外側と同じ色」を想定するとエアブラシの場合は塗装の手順はいろいろ考えなくてはなりません。

マスキングねんどは比較的簡単に塗分けができます。

マスキングねんどを使ったスラスタの塗分けについて、別の記事にまとめていますのでご興味があればこちらからどうぞ。

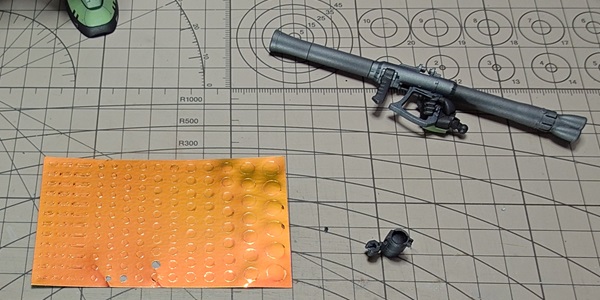

バズーカ

バズーカのスコープにはレジンを使ってレンズ効果を出してみました。

丸形の反射シールのちょうどよいサイズのシールをスコープの中に貼り付けます。

円形メタリックシールの色、サイズは様々なラインナップがありますのでお好きなものを選びましょう。

Amazonで円形メタリックシールを探してみる。

シールの上にレジンを流し込みます。

この際に表面張力ですこし飛び出すくらいまで空気が入らないようにゆっくり流し込みます。

UVをあてて硬化させれば出来上がりです。

レジンやUVは100均などで手に入るものでも製作できますよ。

改修が終わったら

合わせ目消し、スジボリや手直し、プラ板貼りなど細かな調整をして、サフ。

気になるところを確認、修正して仕上げていきます。

下の写真は仮サフをしたところです。

スジボリややすりがけのおすすめ工具を別の記事でまとめています。

よろしければこちらからどうぞ。

紙やすりの当て板 ‐ プラモデルのキットの面だしに。やすり作業が心地よい。。

ペーパーやすりの当て板を実際に使用して、やすりがけの使い心地や作業性、仕上がりについて紹介しています。

スジボリは楽しいですけど根気がいります。

工具によって楽にかっこいいスジボリができますし、出来栄えも変わってくるかもしれませんよ。

この記事ではタガネの紹介とタガネ先端の状態による出来栄えの違いも実際の写真を使って解説します。

塗装

納得いくまで改修したら次は塗装をしていきましょう。

今回はRGのようなHGということなので、スジボリでできたパネルラインごとに色を変えて塗装します。

RGはもともとパネルごとに色の異なるパーツに分かれています。

しかし、HGをベースにするとなると、マスキングして塗装することになりますね。

パネルラインに沿ってマスキングテープをカットしていきますが、使用するデザインナイフの刃は新品を使用するようにしましょう。

刃が古いとテープのカット断面がうまくカットできないのでガタガタになってしまいます。

新しい刃であればかるくなぞるだけでもきれいにカットできます。

塗装は、僕は基本的にエアブラシで全体を黒サフをして、黒のままでよいところはそのまま黒を残します。

エアブラシは作業スペースや買いそろえるのにいろいろと諸事情が絡んでくるとは思いますがww

コンパクトで手ごろのエアブラシでも十分塗装できますし、簡易塗装ブースもあります。

リーズナブルなエアブラシについては別の記事にまとめています。

この際エアブラシに挑戦したいという方、ご興味があればこちらからどうぞ。

換気には注意しましょう

話は戻りまして、黒にする必要性は…

気にしなくてもいいかもしれませんが、一度黒にしておくことで最終的な色の深みが違う「気」がしています。

手間ではありますが、黒 → 中間色(塗りたい色ごと変える) → 塗りたい色、という手順です。

下地の色が異なるところに同じ色を乗せると下地の色の差が見えてしまうということを回避する点でも、黒に限らず一度同じ色で全体を塗ってしまうというのは有効です。

なので、僕の場合は、

グラデーション塗装をするときは一度真っ黒に。

しない場合はグレーサフベースで、必要な個所(修正した箇所など)だけ追加でサフ、もしくは中間色

という手順で塗装しています。

僕の場合は最近はとにかく一度黒にしてから塗りたい色ごとに部分的に処理を変えています。

ただ、何度も塗装すると塗膜が厚くなり、せっかく処理したり磨いたところがもっさりしてしまいます。

できるだけ少ない回数で狙った色が出せるように、せいぜい3-5回くらい塗り重ねて完成できるように心がけてはいます(が、もっと塗り重ねてしまうこともありますw)。

黒下地の場合には白は隠ぺい力が高いので直接黒の上に乗せても色が出ますが、緑はそのまま塗ると思ったように色がでません。

今回はうっすらグラデーションも入れてみたので、

サフ→ 黒 → グリーン → 少し白を足してグリーン (→色分けしたパネルはその上からもう一色)

という流れで塗装してみました。

ザクの塗装ではありませんが、ガンダムのトリコロールの塗分けを中間色をいれて発色を試した製作記事を別にまとめていますのでご興味があればこちらからどうぞ。

エアブラシでの塗分けは、マスキング→塗装→マスキング.→塗装..と少々面倒ですが完成したときのことを想像して頑張りましょう。

仕上げ

デカール、墨入れ、つや消しトップコートで仕上げしました。

なお、シルバーに塗装した各パーツ(肩関節、追加のチップ、スラスター)は別で光沢コートにしています。

最後まで接着せず、本体の艶消しコート後にそーっと接着して光沢感が消えてしまわないようにしています。

スポンサーリンク

完成写真

RGザクIIと比較

ディテールの量はそれほど違わないと思いますが、HGのほうがRGよりもともと体形がマッシブなこともあり、ディテールを追加することでさらにマッシブ感が増した気がします。

アクセントとしてところどころシルバーをちりばめています。

バズーカを構えたポーズ

違う角度から。

バズーカのスコープのレンズに仕込んだ反射シールは角度によって色が変わっています。

後ろから。

HGザク2の製作 ‐ HGザクIIをRGザクIIに寄せて作ってみたのまとめ

「HGザクIIをかっこよく製作したい」

をコンセプトにRGザクIIを参考に全身にディテールアップを施してみました。

すじぼりのデザインやプラ板によるディテール追加など、このキットの製作過程を解説してきました。

ザクだけではなく、HG グフをRG”風”に製作しています。

ご興味があればこちらもご覧ください。

皆さんの製作のご参考になれば幸いです。

コメント|Comment