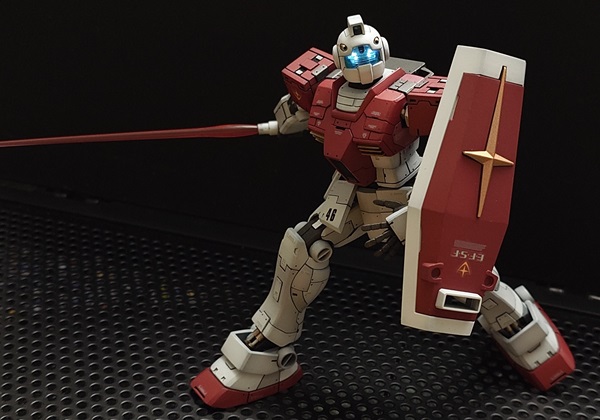

RGM-79 GM/ジム。

シャアのズゴックにやられてから(?)、やられ役が定着してしまった感がありますが…

ジムだってかっこいい!

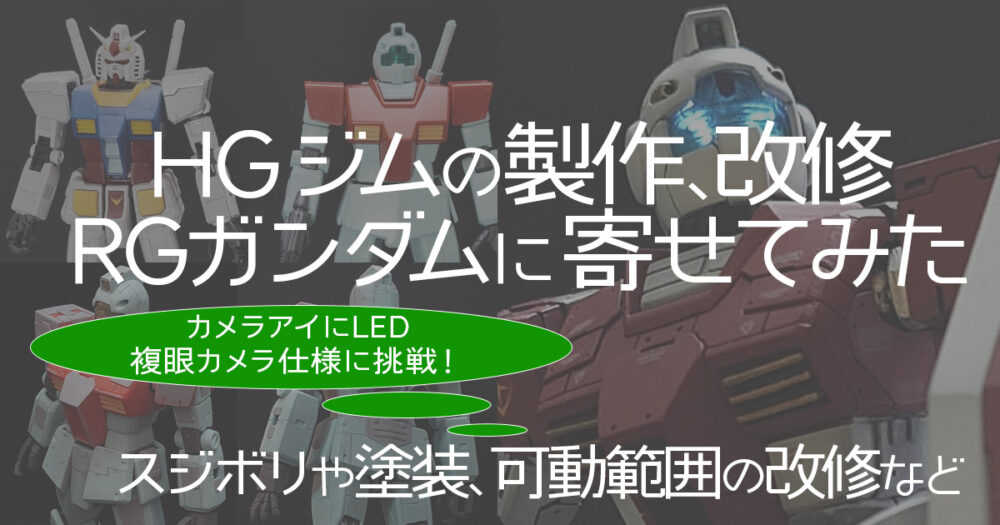

というわけで、かっこいいジムを製作したいと思い、HGジムをRGガンダムに寄せて製作してみました。

いろいろ足していってジム2、ジム3のようにするのではなく、あくまで「ジム」をキープ。

この記事は、HGジムの製作過程についてまとめた記事となっています。

みなさんの製作のご参考になれば幸いです。

HG ジムの製作

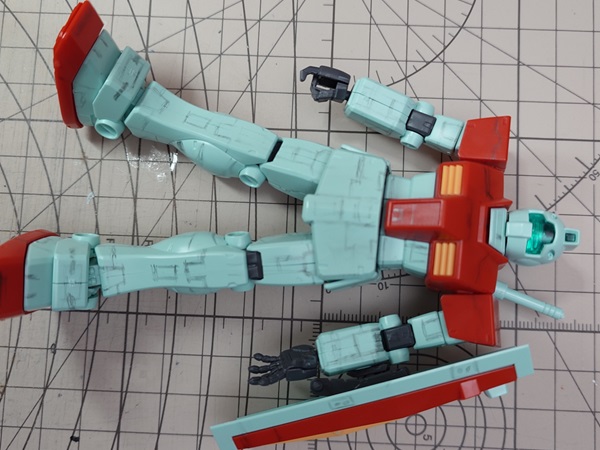

使用したキットはHGUC ジムです。

このままでもかっこいいですね。

今回の製作コンセプトとして寄せていくRGガンダム v1.0と並べてみました。

RGガンダム v2.0は、より造形が複雑になっているのでこちらに寄せるのはハードルが高いのですが、参考にできるところは取り入れていきます。

ジムのがっしりした体形そのものはv1.0よりv2.0に近い印象です。

ジムのデザインなのですが、「生産タイプ」ということで造形も機能もシンプル。

RGがそもそもディテールが多いので余計にそう感じるのかもしれません。

とはいえ、元々のデザイン自体も個人的には下半身がつるんとしているなぁ…と思っているので、

- 全体的にディテール追加

- 下半身に多めにディテールを追加してバランスをとりつつごついイメージに。

- そしてあくまで「ジム」をキープ(ジム2とか3になってしまわないように)。

というコンセプトで作業を進めます。

RGガンダムに寄せてみた ‐ 改造の解説

すじぼりやプラ板を貼ってデザイン的にはRG v1.0、少々アレンジも加えており、完成写真はこの通りです。

カメラアイには磁気スイッチ付LEDモジュールを仕込んで複眼カメラ化もしました。

磁石を近づけるとLEDのオン、オフができるんですよ。

それでは製作工程を解説していきます。

まずはイメージを書いてみる

鉛筆で直接本体に、どのようなデザインにするか、スジボリのイメージを書き込みます。

製作しているとイメージがどんどん変わっていくと思うので、その時点のイメージということで大まかに書いてみます。

組み立て手順、塗装手順を熟考する

細かい点でいろいろと手を加えています。

これらを進めるときの手順を考えます。

先に接着、合わせ目消しをすると加えたい改造作業ができなくなってしまうこともあります。

加えたい加工を考慮して手順を熟考しましょう。

改造内容(細かい点は割愛)

- 頭部 : カメラアイの点灯(LED組み込み)、耳?の後付け、バルカン出口分割

- 胸部 : 肩関節のポリキャップ化、腰の可動域拡大、首の長さ延長

- 腰下 : スカート分割、可動

- ランドセル : スラスター大型化

- 盾 : 白い枠の幅変更

- ビームサーベル : RGのポリパーツ流用

- 全体 : スジボリ、プラ板貼り、等

頭部の改造

頭部の合わせ目消しを考えると、このキットはちょっと簡単ではありません。

カメラアイにLEDを組み込んでメンテも考えると接着せずに分割できるようにしておいた方がよさそうです。

よって、合わせ目消しはせず、合わせ目も含めてスジボリのデザインで合わせ目をごまかします。

- 耳

丸い耳の合わせ目を消したいので、耳は切り落として丸いパーツを製作して前もしくは後ろのパーツに接着し、組み立てると一体化している、という状態にしています。

耳の合わせ目が何とかなればごまかせますねww

耳の半円形のパーツをきれいな円で形作るのは少々難しいので、他のキットの使えそうな丸い部分をのこぎりで切り取ってその中にポリパテを詰めて耳っぽい形にしたものを貼り付けました。

コトブキヤから販売しているリベットを流用してみてもいいでしょう。

ただ径が5mmなのそのままだと少し小さいのでプラ板を貼って形をなだらかに整えれば、ちょうどよいサイズになるかもしれません(未実施ですが)。

頭部は合わせ目消しはせずにそれを生かしたデザインにして、あとからメンテ等を考慮して分割できるようにしておきました。

耳は後ろのパーツに接着し、合わせ目はパネルラインになるようにしました。

- バルカン砲

バルカン砲も塗分けが面倒なのでピンバイスで穴をあけて取ってしまい、プラ棒を差し込めるようにしました。

プラ棒の中心にピンバイスで極細ドリル刃を使って穴をあけます。

断面処理すればきりっとした先端になり見栄えが変わります。

バルカンのパーツはメタリックカラー+光沢コートをするとちょっと金属感が出ておすすめです。

本体をつや消しでコートするので後から光沢コートしたパーツを接着できるという利点もあります

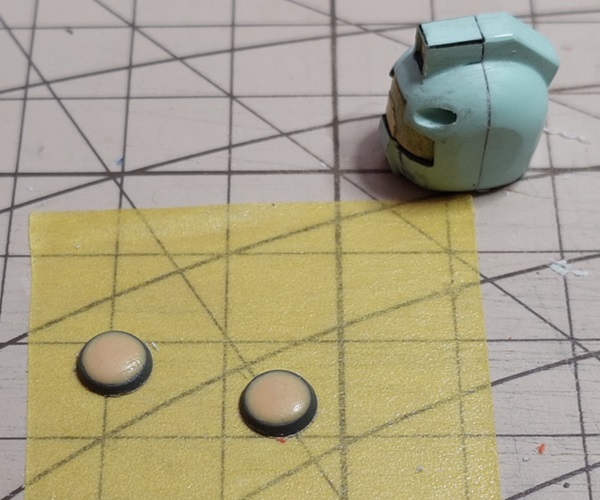

- カメラアイにLED組み込み

LEDユニットも組み込めるように改造しておきます。

カメラアイの改造についての詳細は別の記事にまとめていますのでこちらからご覧ください。

磁石でLEDをオンオフできる電池ユニットを胸部に組み込んで、本体をばらさずに磁石を胸部に近づければモノアイが光るんですよ

胸部の改造

上半身は以下のように手を加えています。

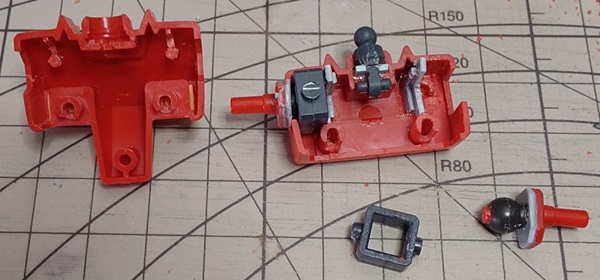

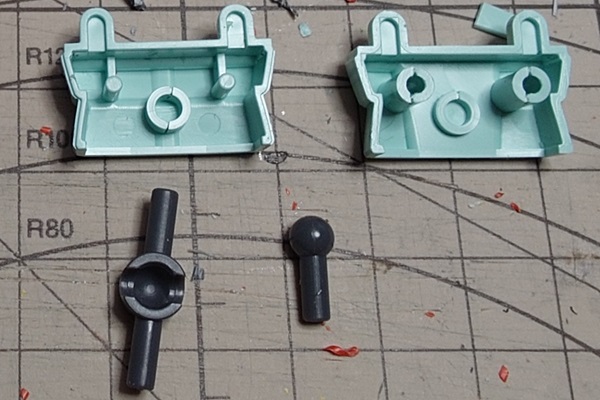

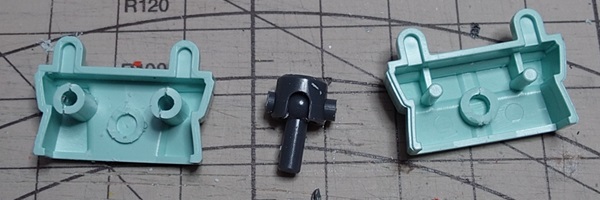

- 肩関節の可動域拡大

肩関節の可動を少しだけ広げました。

以下の方法はそれほど可動域は広がりませんが、それでもポージングでは効果があります。

ボールジョイントを使った方が可動域は広いかもしれませんが、付根のブロックを残したかったので以下のような方法で改造しています。

付根のブロックをシルバーに塗装して目立たせたかったからw

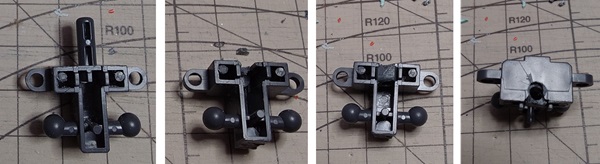

のこぎりで棒の部分を切り取りそれを流用してポリキャップを使えるようにします。

プラ板で補強し、プラ棒(太さのちょうどよいランナーで可)を真鍮で補強しています。

そして他キットの余っているポリキャップから丸いものとロの字のものを使用して組み合わせました。

ロの字のポリキャップの胸部パーツへの固定はプラ板で現物合わせで補強しながら作業します。

組み立てをすると下の写真のように脱着、丸いポリキャップにより可動範囲が広がります。

フィギアで使用されているボールジョイントを使ってもいいと思います。

やりやすい方法で作業しましょう。

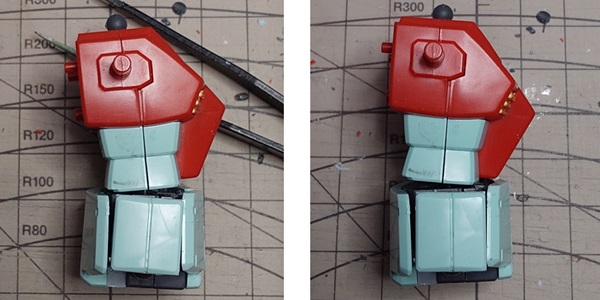

- 首の長さ延長

上の写真のように首の長さの延長もしています。

首のポリキャップの取り付け位置を無理やり一段上に押し込み(少々削る)、1mm程度のプラ板を切り出して詰め込んでストッパーにします。

もともとほとんど動かせなかった首ですが、これで可動域が広がります。

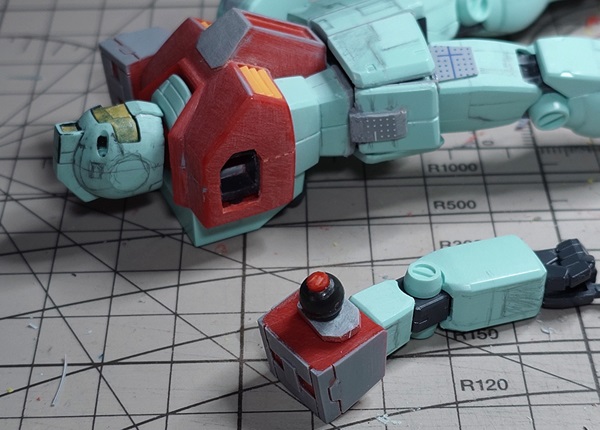

- 腹部の可動域の拡大

ボールジョイントを組み込むことで腰の可動域を広げます。

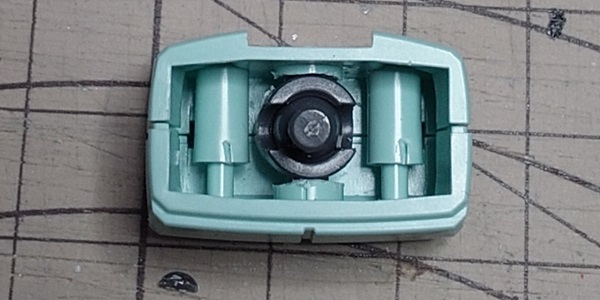

もともとポリキャップをはめる穴を加工することでボールジョイントがちょうどはめられます。

腰パーツのポリキャップの受けの高さを、ボールジョイントの受けのサイズが入るくらいに削ります。

径がぴったりなので長さを調整すればはまります。

ボールジョイントの受けのピンの長さをちょうどいい長さにカットします。

組み立てるとこのようになります。

さらにピンを延長したほうが、より可動域が広がりますが今回は延長はしていません。

これにより腰の接続のオスメスが逆になります。

ボールジョイントのオスピンがちょうど入る他のキットからの余剰ポリキャップを下半身側に埋め込みます。

下半身側のオスピンをカット、オスピンのあった下半身の部分をくりぬいてポリキャップが外れないようにうまく加工して組み込みます。

下の写真のように、左から、ピンをカット、ポリキャップはめ込み、上から見たところ、です。

上の面はポリキャップが外れないように少し壁を残しておきましょう。

ポリキャップの穴のサイズだけ上の面を削ればいいですね。

前後左右に角度が付けられるようになりました。

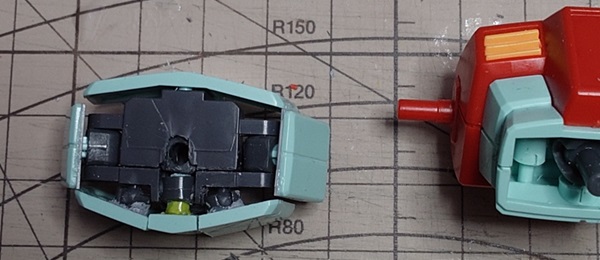

- 胸部と腹部の後ハメ加工

これまで解説してきたように胸部と腹部は別々に加工して後で合体させるため、後ハメ加工が必要になります。

後ハメ加工については別の記事にまとめていますのでこちらからご覧ください。

腰下の改造

フロントスカートを分割しました。

もともと可動はするのですが、1枚板なので片足を動かすと全部が持ち上がる...

といういまいちな(すみません)状態なので左右と中央に3分割し、可動もできるようにしました。

可動範囲は少々狭くなりましたが、こちらの方がかっこ良いのではないかと思います。

あくまで「ジム」ということで、これ以上いろいろ足したりするとジムではなくなってしまう気がしたので、改造は分割可動とスジボリのみとしています。

- スカート分割、可動

ここにもボールジョイントを使用します。

ボールジョイントをスカート側に取り付け、本体側に差し込めるよう本体側にピンバイスで穴開けます。

ちょうどボールジョイントを差し込む位置に本体の前後パーツをはめるダボがあるので、そのダボを活用して左右スカートを取り付けられるように位置を調節するといいでしょう。

ボールジョイントの長さがそれほどないので気になる場合はピンの延長、

ゆるいときは瞬間接着剤をほんのちょっと盛って軸を太くするなど、

また立ち姿の時には1枚板に見えるように左右中央のスカートの高さが合うように、上下の位置関係も擦れないように微妙な調整をしましょう。

これらに気を付けながら現物合わせで作業します。

スカートの位置が出せて加工ができたら、フロントスカートには左右中央のパーツが1枚の部品に「みえる」ようなデザインのスジボリをしました。

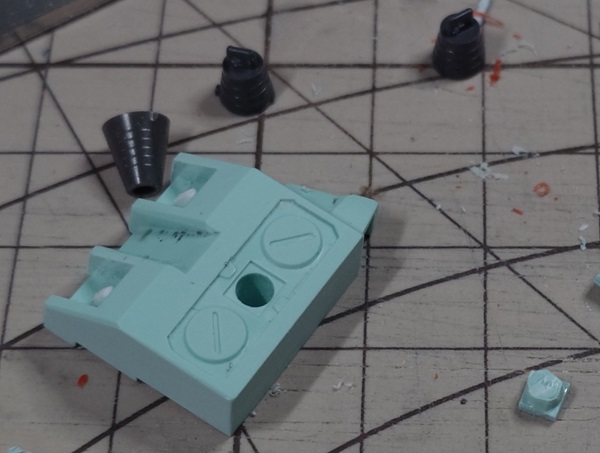

ランドセルの改造

少々プラ板貼り付けとスジボリ、スラスターの大型化をしています。

スラスターはコトブキヤから販売されているバーニアノズルを使用しました。

少し大きめで、成型具合が精密にできていて、かっこいいですね。

ランナーの端材を使って穴埋めのパーツも製作しました(写真右下のもの)。

ランナーが穴にちょうどはまる太さなので、番号の刻印の平らな部分と組み合わせてます。

スラスターの塗装にはマスキングねんどを使用してみました。

別の記事にまとめていますのでご興味があればこちらからどうぞ。

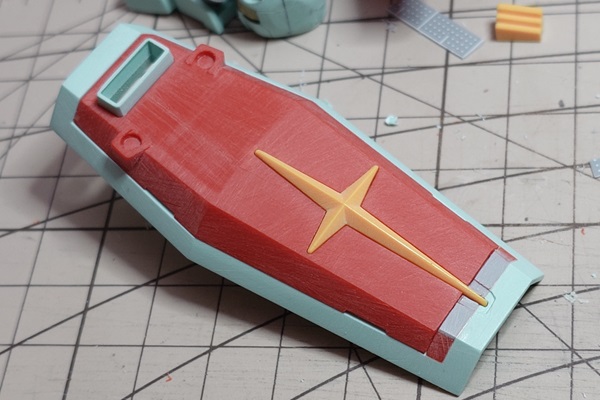

盾の改造

白い枠の幅を変更しました。

赤いパーツをのこぎりでカットして白いパーツ側に接着します。

段差はプラ板やパテなどで埋めて高さを合わせて形状を整えます。

のこぎりの刃は0.1mm厚の薄い刃がお勧めです

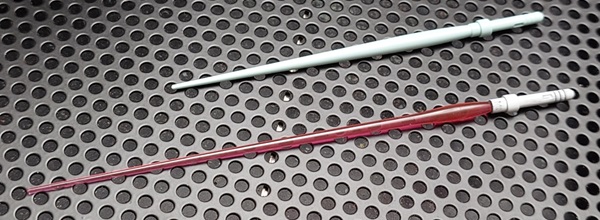

ビームサーベル

付属のビームサーベルは持ち手とサーベルが一体型でポリパーツが使用されていません。

持ち手パーツにRGガンダムから拝借したサーベルのポリパーツが取り付けられるようにします。

ピンバイスで持ち手に穴をあけるだけなので簡単ですね。

合わせ目消し、スジボリ、プラ板貼り ~ 仮サフ

改造が終わったら、合わせ目消し、スジボリ、プラ板貼りなどこまかな手を加え、仮サフ。

気になるところを調整して仕上がりを確認します。

やすりがけやスジボリのおすすめ工具を別の記事で紹介していますのでよろしければこちらからどうぞ。

塗装

RGガンダムは白パーツに3色、青パーツに2色使用しています。

近いイメージで各パーツを塗分けます。

全て黒サフをして、黒のままでよいところはそのまま黒を残します。

パネルラインに沿ってマスキングテープをカットしますが、デザインナイフの刃が古いとテープのカット断面がうまくカットできないので新しい刃をつかって丁寧にカットします。

黒下地の場合には白は直接黒の上に乗せても色が出ますが、赤はそのまま塗ると思ったように赤の色がでません。

グラデーション塗装の場合は、黒 → 中間色 → 赤となるように、中間色としては茶色などをいれてから赤を塗装してみましょう。

ベタ塗りでも黒の上に中間色をいれてみましょう。

中間色をいれた塗装については別の記事にしていますのでよろしければこちらからどうぞ。

3色塗分けはちょっと大変ですが、マスキングしては塗装、またマスキングして塗装…

を繰り返します。

塗装は充電式エアブラシやコンパクトなタイプでも十分きれいに塗装できるんですよ。

このキットもコンパクトなタイプのエアブラシを使って塗装しています。

まずは手軽に塗装できるコンパクトなエアブラシで塗装にチャレンジして、物足りなくなったらステップアップしてはどうでしょうか。

僕はずーーっとコンパクトなエアブラシで塗装していますよ。

仕上げ

デカール、墨入れ、トップコートで仕上げしました。

スポンサーリンク

完成写真

完成写真です。

RGガンダム v1.0との比較

色遣いや、パネルラインはRGガンダムを参考に、

フロントスカートはもともとのデザインをキープ、普段は平で、

アクション時には左右独立して動くようにしています。

ところどころにアクセントとしてゴールドやシルバーを使いました。

横から

背面から

ランドセルに取り付けた蓋を外すとアクションベースや盾も差し込めます。

正面から

カメラアイが複眼っぽく見えますね

手軽でコンパクトなエアブラシでもいい感じに塗装できたんじゃないかと思ってますw

HG ジムの製作、RGガンダムに寄せてみたのまとめ

かっこいいジムを製作したいと思い、HGジムをRGガンダムに寄せて製作してみました。

すじぼりデザイン、プラ板によるディテール追加や可動の改修など、このキットの製作過程を解説してきました。

なにか一部でもみなさんの製作のご参考になれば幸いです。

HGザク2やHGグフもRGに寄せて製作しています。

ご興味があればこちらの記事もどうぞ。

コメント|Comment