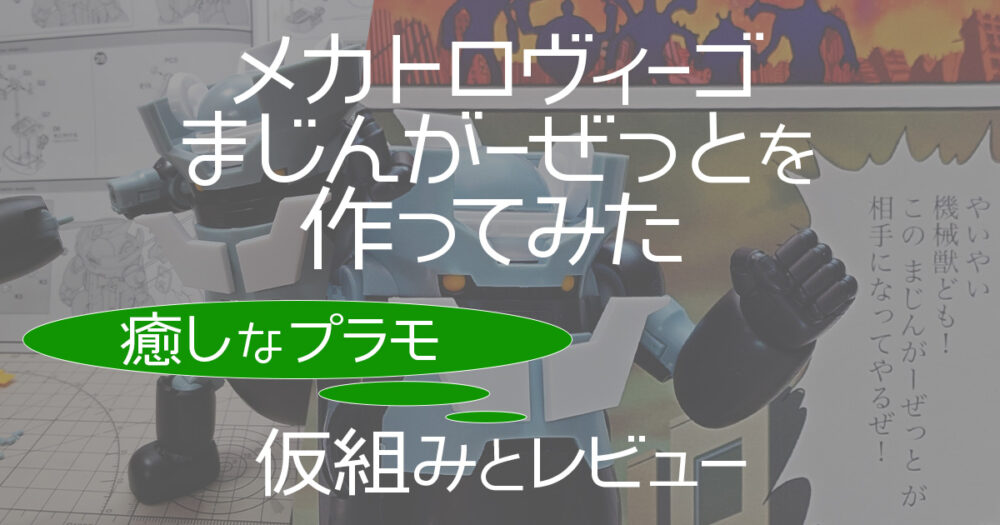

メカトロヴィーゴといえばこれまでも多くのコラボシリーズがリリースされています。

2025年8月にハセガワさんから新たなコラボモデルが発売しました。

それが

「1/20 メカトロウィーゴ マジンガーコラボ Vol.1 “まじんがーぜっと” 」。

ホバーパイルダーの両翼が可動して、メカトロウィーゴにパイルダーオンできると聞いて、

「これは遊べる!」

ということで、早速組み立てとレビューをしました。

「まじんがーぜっと」も、ぜひコレクションに加えたいですね。

この記事では、メカトロヴィーゴ まじんがーぜっとを組み立てながら、キットの解説とレビューをしていきます。

この記事を読むと以下の内容がわかります。

- メカトロヴィーゴってどんなキット?

- パッケージと開封

- ランナー

- 組み立て過程

- 素組みの状態の紹介

- キットの良い点と悪い点

メカトロヴィーゴ まじんがーぜっと

事前情報から楽しみにしていた点としては、

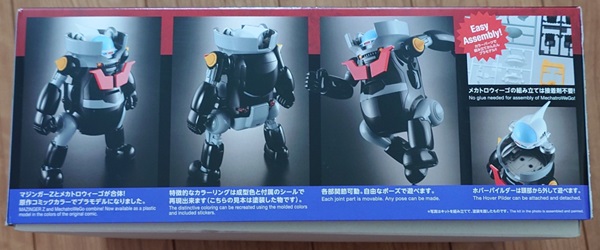

新規パーツで原作カラーのマジンガーZをメカトロウィーゴで表現!

ホバーパイルダーが外せて両翼が可動、メカトロウィーゴにパイルダーオンできる!

という点でしょうか。

ロケットパンチも

細部の色分けの再現は付属のシール、

模型全高 は145mmとなっており、他の1/20スケールとほぼ同様です。

メカトロヴィーゴといえばこれまでも多くのコラボシリーズがリリースされていますが、かわいくて、それでいてかっこいいキットではないでしょうか。

これまでにいくつかリリースされているマジンガーZのキットは「かっこよすぎ笑」。

まじんがーぜっとは、「かっこいい」に「ゆるい」「かわいい」要素も加わったキットとしてぜひ揃えたいですね。

メカトロヴィーゴのラインナップは様々なものがあり、これまで多くのコラボモデルが発売されています。

マジンガーコラボの他にも、以下のようなプラモデルのラインナップが販売しています。

- ボトムズコラボシリーズ

- クリエイターワークスシリーズ

- エヴァコラボシリーズ

- フレームアームズ・ガールハンドスケール轟雷

Amazonでお気に入りのメカトロヴィーゴを探してみる方はこちら

からどうぞ。

塗装済完成品フィギュアでは、

- でぃけいど

というモデルもあります。

小柄なお気に入りのフィギュアを操縦席に搭乗させて遊べます。

それでは、キットを見ていきましょう。

パッケージと開封

まずはパッケージを見てみましょう。

側面にはキットの解説写真があります。

それでは中身を見ていきましょう。

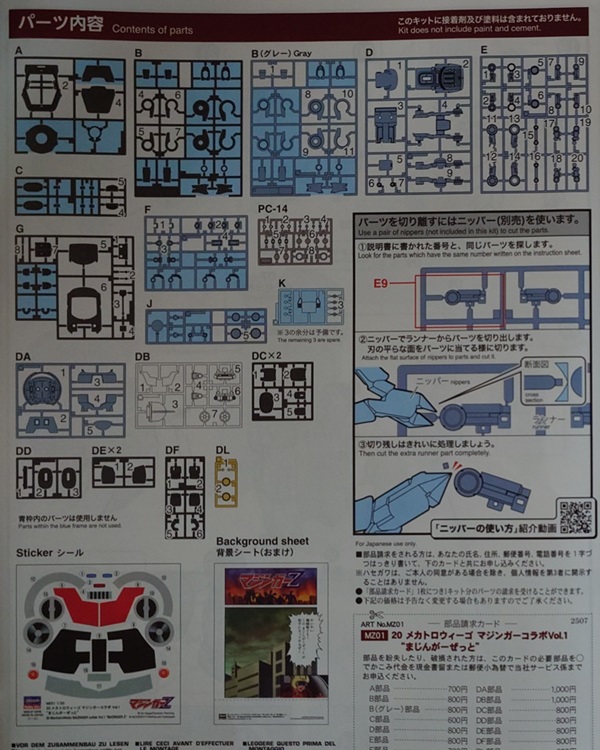

内容物は以下の通りです。

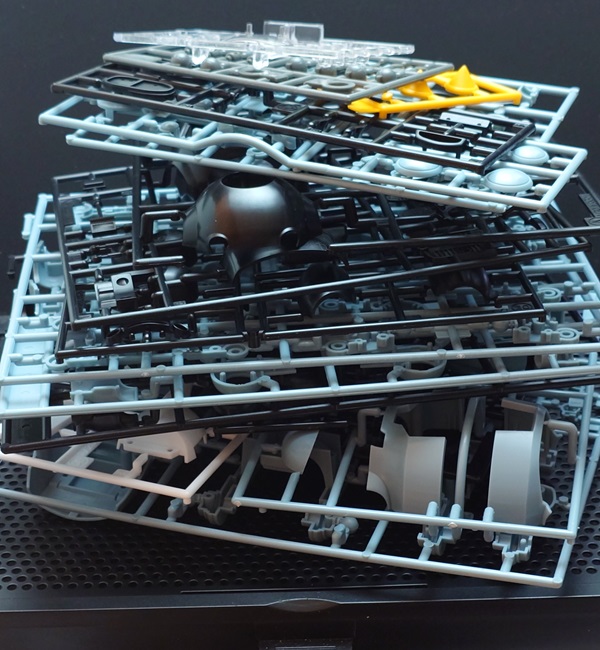

- ランナー : 19枚

- ポリキャップ : 1枚

- Stickerシール : 1枚

- Background sheet 背景シート(おまけ) : 1枚

- 組み立て説明書 : 1枚

キットは何か所かシールでの色分けが必要です。

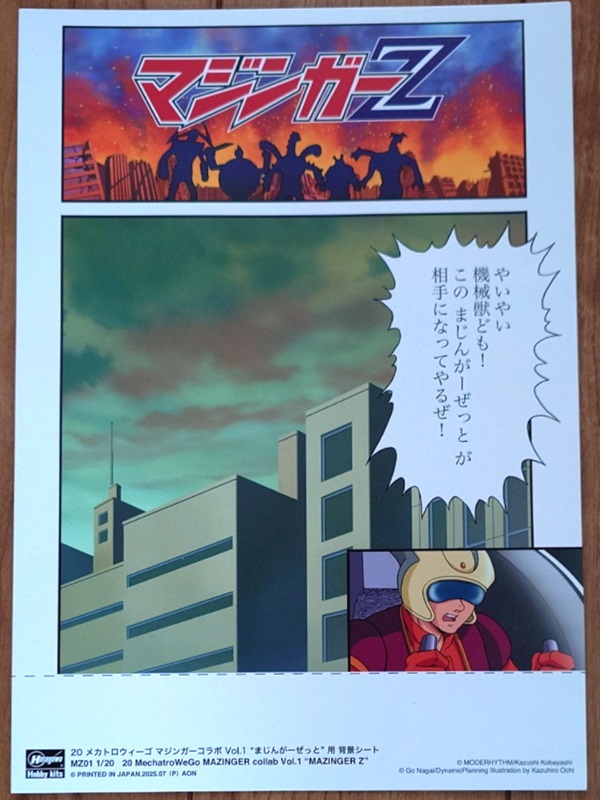

背景シート(おまけ)が面白いですね。

背景シートを背景にお気に入りのポージングで飾ることもできますね。

付属のステッカーです。

水転写式ではないのでそのまま簡単に貼ることができます。

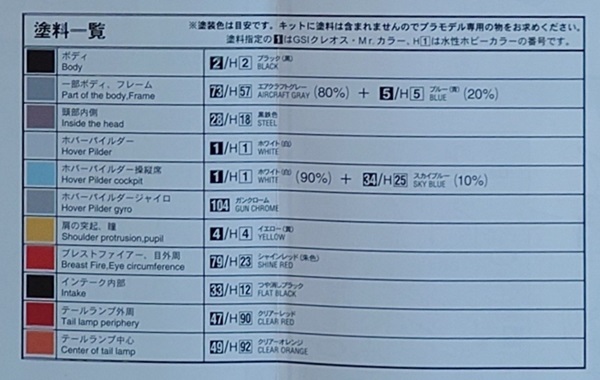

塗装をする場合に参考となる塗料一覧が組み立て説明書に記載されています。

ランナーを積み上げてみました。

ところで…

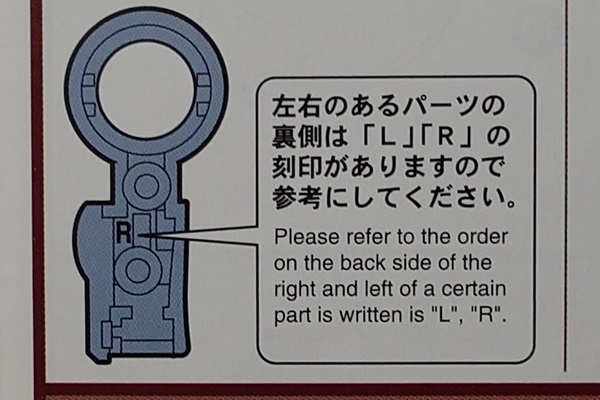

このキットにはパーツの裏面に刻印が入っています。

なんの刻印かというと、「L」「R」。

なんだかわかりますか?

そう、右のパーツか左のパーツかが、パーツをカットした後でもわかるんです。

けっこう古いキットはよくあるのですが、最近のガンプラなどでは見たことがないのではないでしょうか。

後述しますが、これってかなり助かるんですよ。

それでは次の項から作業に進んでいきましょう。

スポンサーリンク

組み立て

この記事では仮組みまでを解説しています。

塗装含めた完成状態は別の記事にまとめたいと思っています。

必要な工具類

ニッパーが一つあれば基本的にプラモデルは作れます。

ただ少しでもきれいに仕上げようということであれば、次のものを順次揃えていくとをお勧めします。

マスト

- ニッパー

オススメ

- 薄刃ニッパー

- 片刃ニッパー

- デザインナイフ

- ピンセット(あれば便利)

- カッターマット/作業台など(おすすめ)

素組みとシールで仕上げる場合には、ランナーからのパーツの切り取り作業では少しでもきれいな処理を心掛けたいですね。

2度切りするとカットした箇所のダメージや白化を最小限に、目立たなく処理することができます。

手順は簡単で次のように作業してみましょう。

- 薄刃のニッパーで、パーツから少し離れた箇所でパーツに少しランナーが残るようにカット

- 次に片刃ニッパーでパーツに残ったバリをそうっと切り取る

このように作業することでパーツの白化を少なくできるでしょう。

デザインナイフで整えるのも効果的です。

まず薄刃のニッパーで切るのですが、これは薄刃ではなくてもカットできます。

ただ刃の肉厚が厚いと、カットする際に刃の肉厚分カットするランナーの部分を押し広げることになります。

形状によってはとくに気にならないかもしれません。

ただ、繊細なパーツではこの時の力でランナーがパーツを押し出してしまいパーツとランナーをつないでいる部分をちぎってしまうこともあります。

せっかく断面をきれいに仕上げようとしているのに、これではちょっと残念な気持ちにもありますよね。

最初は手持ちのニッパーでもいいでしょうが、徐々に工具を揃えていくときには薄刃ニッパーも考慮してみましょう。

ランナーから1回目のカットで切り出したパーツ(すこしランナーがパーツに残っている状態)を片刃ニッパーできれいにランナーを切り取ります。

薄刃ニッパーといえばゴッドハンド(GodHand) アルティメットニッパーが有名ですが、少々高価です。

僕は「ぬるっと切れる片刃ニッパー」を使っていますが、このニッパーで切ったときのぬるっとした感覚はなかなかいいものです笑

2度きりの解説についてはプラモデル製作に必要な工具を紹介している記事にもまとめていますのでご興味があればこちらからどうぞ。

2度切りでの切りくずが気になるのであれば、プラモデル作業時にさっと用意ができるコンパクトな作業台もお勧めです。

作業台の下面に無数に穴が開いているので、その穴から切りくずを下に落としてまとめておくことができます。

引き出しになっているので取り出してさっと捨てることができます。

拡大鏡もついているので細かい作業もばっちりですよ。

片付けも簡単、細かい作業もばっちり。

切りくずは毎回捨てずに何度かに一度捨てています。

拡大鏡もついているので、僕のようなおっさんモデラーが細かい作業をするときにも活躍しています。

ズボラな僕にピッタリの作業台です笑

それでは組み立てをしていきます。

組み立て作業

組み立ては説明書に沿って進めていきます。

最終的には塗装まで行う予定なので、この記事では仮組みまでを解説しますがひとまずバリなどはあとで処理する前提でパーツをカットしています。

ところで、前の項でパーツに刻印があるとお話ししました。

組み立て説明書にも記載があります。

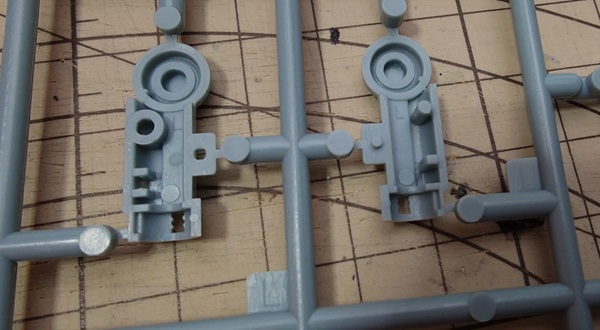

実際のパーツの裏側です。

このパーツには左の「L」の刻印が見えますね。

これってとても作業するときに便利なのです。

慣れてくると、パーツを一つ一つ切り離さず、ある程度まとめて切り出して組み立てることがあります。

パーツを何個も切り出した後で、右のパーツ、左のパーツがわからなくなってしまうことがありますが、この刻印のおかげですぐにわかります。

また、後で塗装をするときなどにも、どちらのパーツだったのか自分でマーキングしなくても刻印があれば一発でわかります。

ただし、慣れないうちは後でパーツがわからなくなるかもしれませんので

まとめて切り出すのはほどほどにしておきましょうね笑

それでは、説明書に沿って組み立てていきます。

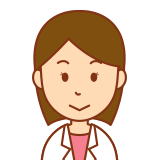

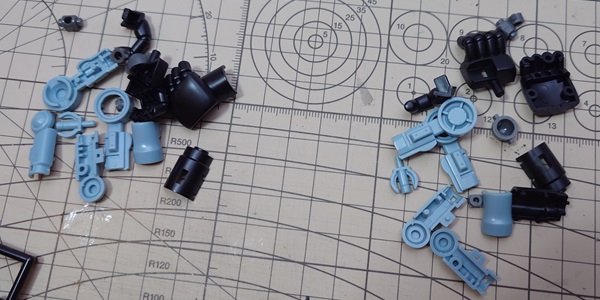

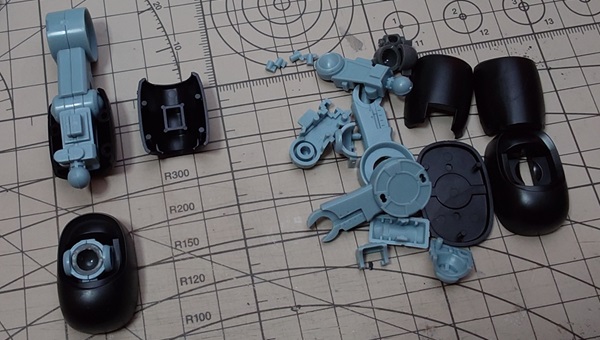

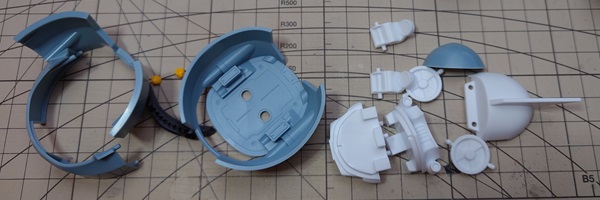

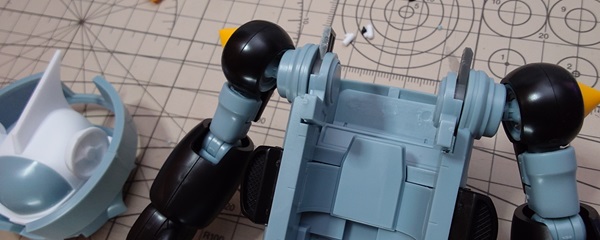

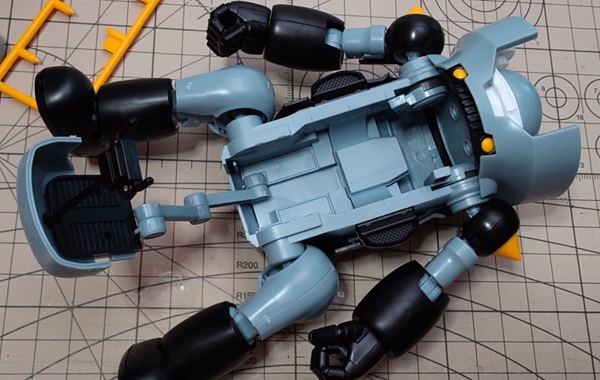

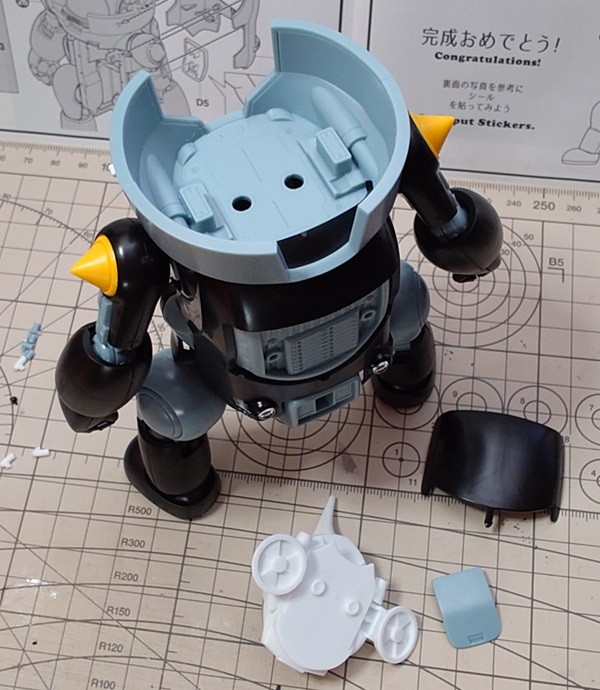

腕部

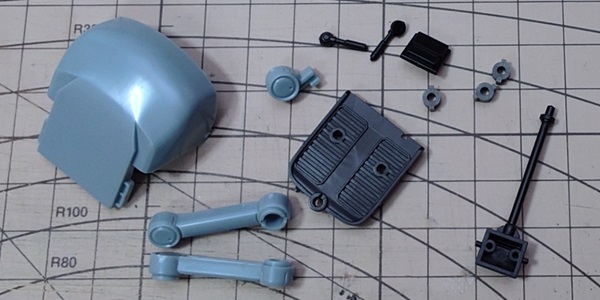

腕部のパーツを切り出します。

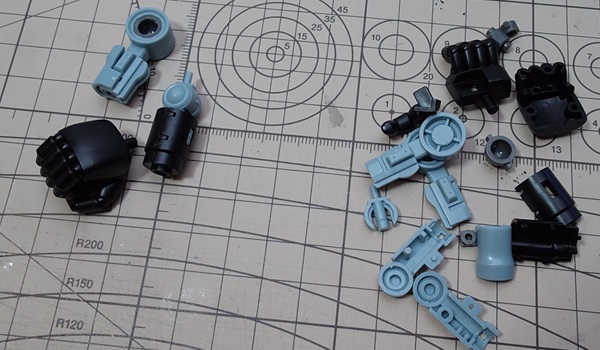

右腕を組み立て

両腕ができました。

脚部

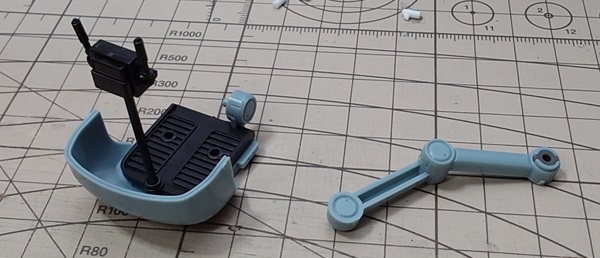

脚部のパーツを切り出して、組み立てていきます。

下の写真は右脚を組み立てたところです。

腿の後ろにつけるパーツは、パーツの内側にもランナーが残っています。

これをパーツを傷めないように切り取ります。

この部品は上下にスライドする部品なので内側の突起を残してランナーだけ切り取ります。

左がランナーを切り取る前の状態、右が切り取ったあとの写真です。

この作業の時に、薄刃の両刃ニッパーがあると簡単にきれいに切り取りが可能です。

薄刃ニッパーの刃の形状は下の写真のようになっています。

両刃とも刃が薄く、写真の上の面はきれいに平らになっています。

この面をパーツにあててカットすることで一度できれいに、そして少ないストレスで部品がカットできます。

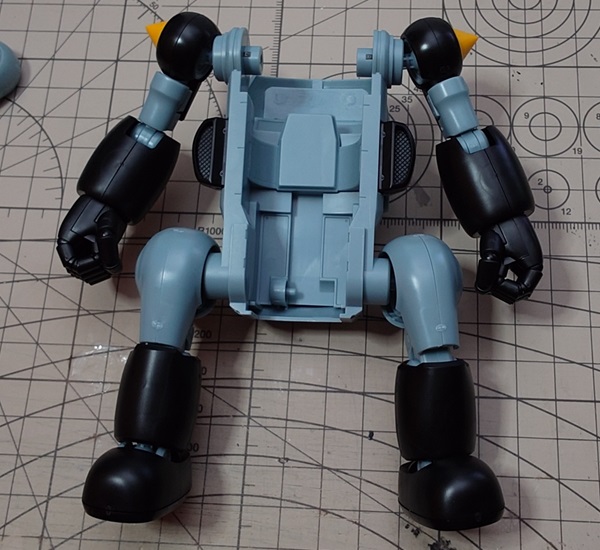

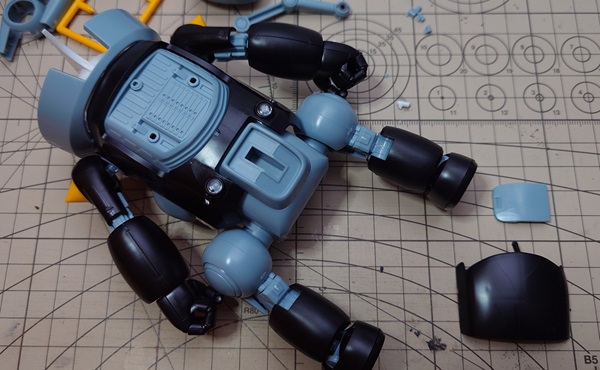

両脚を組み立てました。

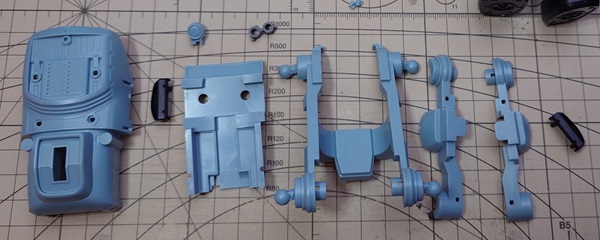

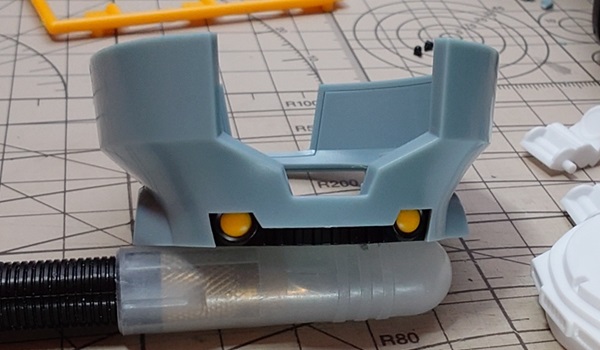

胴体とカバー

胴体のパーツです。

まず、胴体の骨格?後ろ側から組み立てていきます。

背面側を組み立てました。

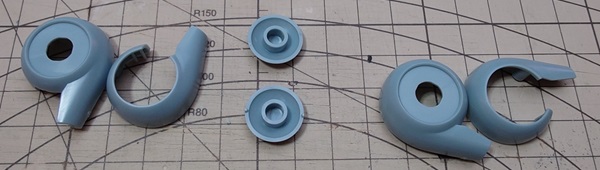

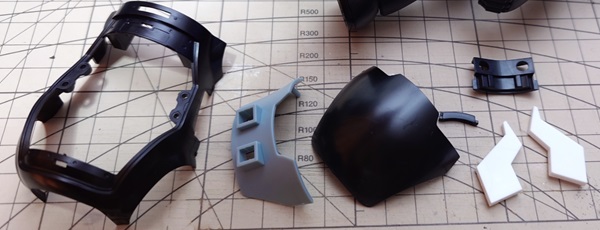

腿のカバーを組み立てます。

丸い部品の内側にランナーが残るのできれいに切り取ります。

中央の丸い部品の上がランナーを切り取った後の状態、下が残っている状態です。

部品を組み立てて脚に組んでいきます。

腕のカバーを組み立てていきます。

右腕にカバーを取り付けたところです。

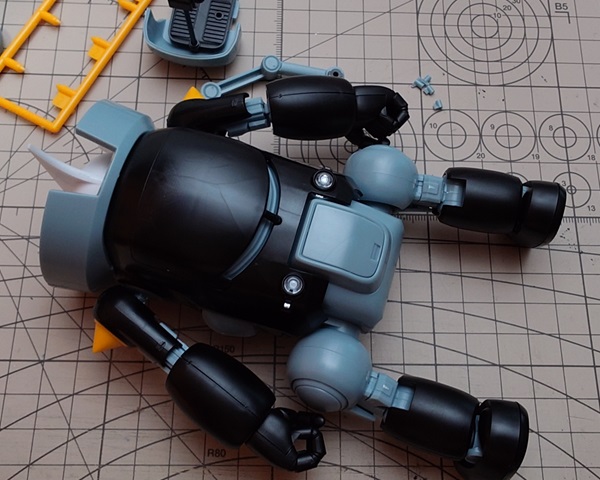

腕、脚を胴体にはめます。

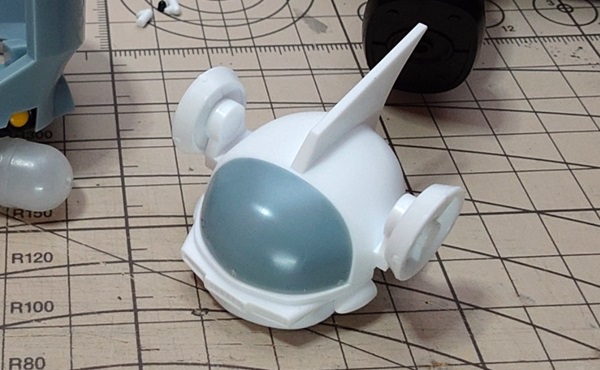

頭部

頭部のパーツです。

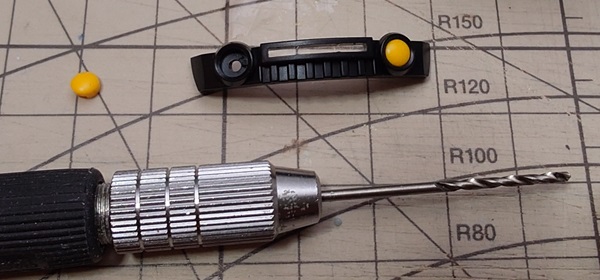

頭部の組み立てにあたって目のパーツに関してのポイントです。

黄色の目玉のパーツは黒いパーツにハメゴロシとなります。

もし後で塗装やなにかの作業のために外すことを想定するなら、外しやすくしておく加工をしておくといいでしょう。

作業は簡単です。

ピンバイスで穴をあけておきましょう。

これで、後で後ろからつまようじや細いもので押し出すことができるので、傷をつけずに外すことができます。

ピンバイスがあると何かと便利です。

もちろん穴をあける場合に使いますが、後で部品を外す場合の加工、部品を大きく切り取る場合にも使えるんですよ。

それぞれ別の記事にまとめていますのでご興味があればことらからご覧ください。

後で部品を外しやすく加工する方法についての記事

ピンバイスで「切る」加工方法について記した記事

ピンバイスは1セット持っておくと何かと便利ですよ。

なお、ピンバイスのドリル刃は単体でも購入できますが違う径のドリル刃を使用するケースがありますので、ドリル刃は何種類かセットを揃えておくと便利でしょう。

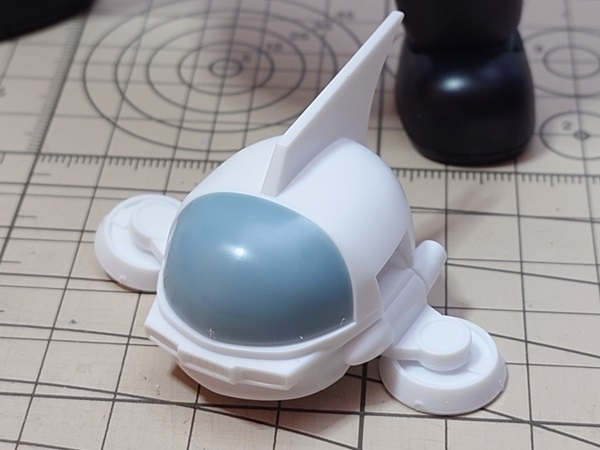

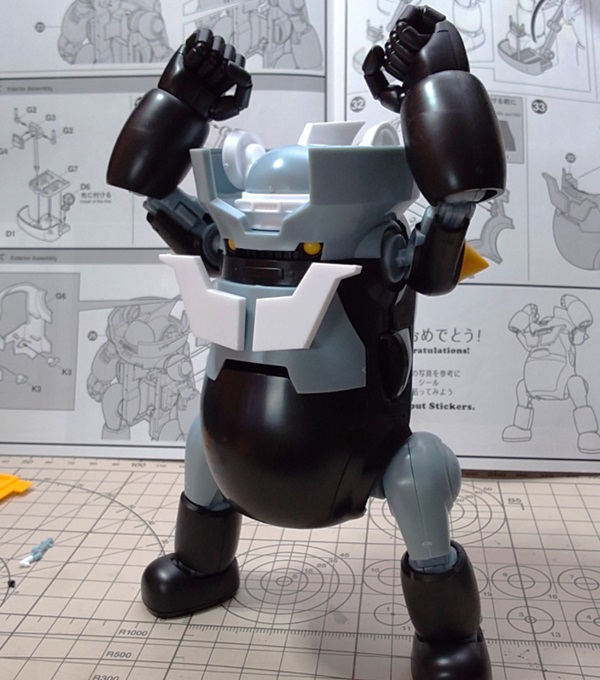

組み立てた頭部。

これを見るだけでもちょっとテンション上がりますね(笑)

そして「ホバーパイルダー」。

かわいいですね

両翼がたためます。

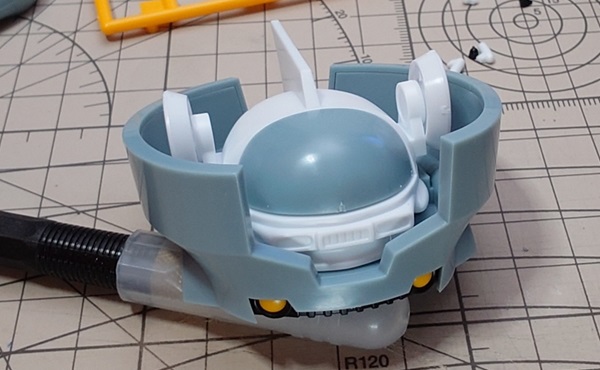

パイルダーオンしてみました。

しびれますね笑

頭部を胴体に取り付けるパーツで組み立てていきます。

組み付けるパーツを胴体側に取り付けて頭部側の差し込みに合うように位置を合わせます。

頭部を取り付けます。

内装

内装(操縦席)のパーツです。

おなかにも操縦席ができました

外装と全体の組み立て

背中の外装のパーツです。

外装パーツをはめていきます。

電源のカバーをはめる前の状態ですが、この状態でもカッコいいですね。

カバーをはめた状態です。

操縦席を取り付けます。

おなかのカバーのパーツ。

おなかのパーツを組み立てました。

おなかに取り付ければ完成です

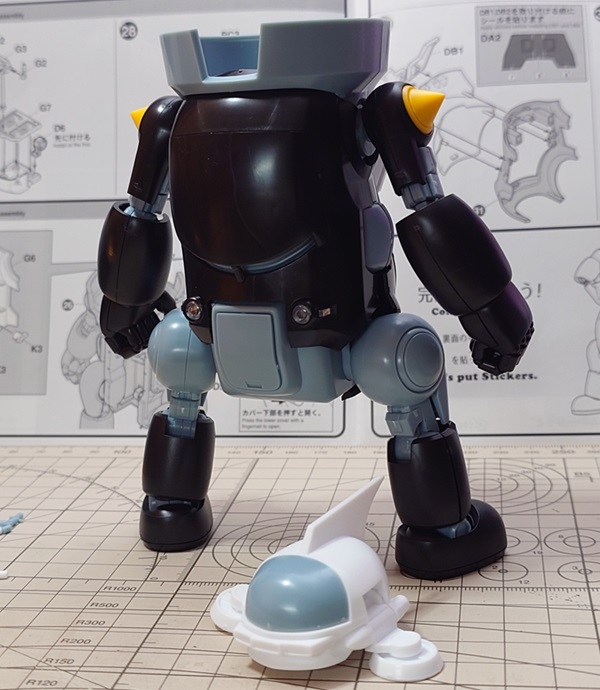

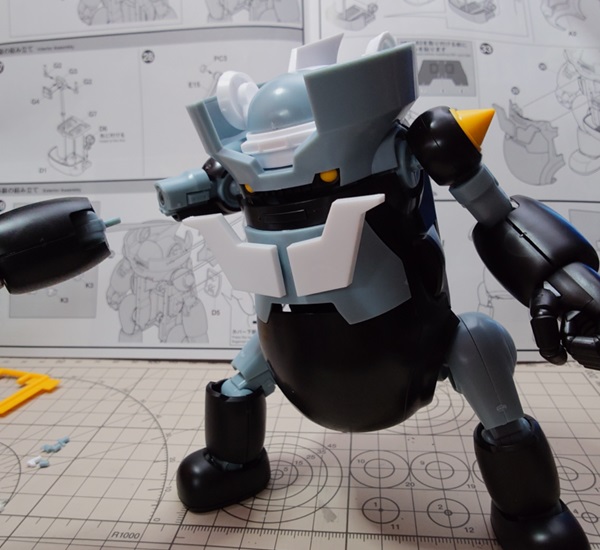

完成写真

それでは完成写真を見ていきましょう。

なお、完成写真は組み立てたままの状態で塗装やシールは貼っていません。

ホバーパイルダーです。

かわいいですね。

ところでこのキットはパイルダーが白いのですが…

パイルダーは「赤」というのが一般的な認識だと思いますが、実はマンガ版連載当時は「白」

これはOVA「マジンカイザー」で再現されています。

パイルダーオンする前の正面から見たところ。

後ろから見たところです。

背中のカバーを外すと電源が見えます。

この状態もかっこいいですね。

ホバーパイルダーの背面と頭部の結合部が見えますね。

シールで補うところがいくつかありますね。

ブレストファイヤーのパーツは赤の成型色にしてほしかったところではありますが…

塗装しないこのままの配色でも見慣れるとかっこいいかも、と思ってしまいました。

せっかくなのでシールではなく塗装にチャレンジしてみませんか?

メカトロヴィーゴ全般に言えますが、筆塗りでも、エアブラシでも、塗装の練習にちょうどいいキットだと思います。

これからエアブラシに挑戦したいという場合には、手軽に始められるエアブラシもあるんですよ。

別の記事で入門にも最適なエアブラシの解説をしていますのでよろしければこちらの記事もどうぞ。

ブレストファイヤーのポーズ

ロケットパーンチ!!

背景シートを使って写真を撮ってみました。

見慣れるとこの配色でもカッコいと思ってしまったのですが笑

シールで仕上げてもいいですし、塗装して仕上げたいという方もいるでしょう。

手軽なエアブラシで塗装にチャレンジしみてはいかがでしょうか。

塗装に必要な工具類ついて別の記事にまとめていますのでご興味があればこちらからどうぞ。

筆塗りで仕上げたメカトロウィーゴ エヴァを記事にした記事はこちらからどうぞ。

メカトロヴィーゴ まじんがーぜっとを作ってみた ‐ 仮組みとレビューのまとめ

キットの組み立てから素組み状態のレビューについて解説してきました。

お気づきの点もあると思いますが、

シールで色を補う必要があり、ブレストファイヤーの放熱板は成型色にしてほしかった点を挙げておきます。

赤のシールで色の再現をしていますが、放熱板の側面前カバーできていないようなので、側面はちょこっと塗装したほうがよさそう(本記事ではシールの貼り付けをしていません)です。

もう1点はメカトロヴィーゴの特徴である「おなかの操縦席」は、頭部を外さないと開閉できません。

ただ、それらを補うだけの愛嬌があり、かっこよくてかわいいキットだと思います。

素組みでもかっこいいですし、少し手を加えたり、塗装して楽しむこともできます。

マジンガーZとメカトロウィーゴが好きならばとても満足できるキットといえるのではないでしょうか。

コメント|Comment