グラデーション塗装は陰影が強調されて重厚感が増すことで全体的な印象を変えることができます。

しかし塗装に対してのハードルが高いと感じている方も多いのではないでしょうか。

エアブラシの準備や塗装環境を揃えることを考えると躊躇してしまうかもしれませんが、高価なフル装備のエアブラシでなくてもグラデーション塗装はできます。

プロのモデラーの方たちのような完璧な仕上がりではなくても、うっすらグラデーションになっていたり部分的に処置されているだけで作品の印象が違って見えます。

ハンディのエアブラシでもできるよ

面とは?

初めてやるときのコツは?

この記事ではガンダムルブリスを作例として、グラデーション塗装の方法について解説します。

グラデーション塗装 黒立ち上げ

作業をおおまかに言うと、

- 部品を黒く塗装する

- 各「面」ごとに縁を残して塗装する

これでグラデーション塗装になります。

簡単ですね笑

あまり難しく考えず、このようなシンプルなイメージでやってみると意外とうまくできるものですよ。

それでは各作業について詳しく解説していきます。

下地の塗装

対象のパーツに下地となる黒を塗装します。

色は黒や濃いグレーなど影となる色を選択します。

下地はグラデーションに塗る必要はないので、今回は缶スプレーの黒のサーフェイサーを使用しベタ塗り。

黒の塗装も兼ねています。

例 : 下地に濃いブルー → その上に薄いブルーでグラデーション

エアブラシでグラデーション塗装

各パーツの各「面」に対してエアブラシで塗装します。

塗料は薄めに調合し、1回の塗装で仕上げず2~3回塗り重ねて仕上げるようにします。

1回の塗装では薄すぎるくらいのイメージで全パーツを塗り、これを繰り返して好みの濃さまで繰り返します。

最後にさらに薄めた塗料で全体にさっと吹き付けて全体のグラデーションを整えます。

この時に好みの濃さになるようなグラデーションの濃さに仕上げます。

(例 : 右肩→左肩 → 右腕 → 左腕 → 右足 → 左足 …)

面について

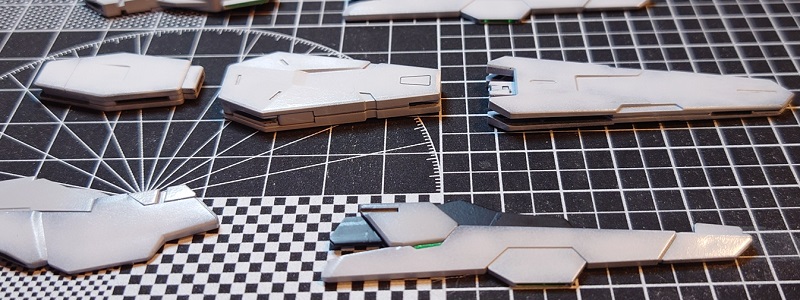

下の写真で印がついているところが面だとイメージしてもらえると思います。

- 辺に接している面ごと

- 実際の製造物を考えたときにパーツ分割されていると想定される部分ごと、パネルごと

- スジボリした線の両側に分割してそれぞれを面と考える

これらをイメージしてどこまで細かく塗り分けるか、大まかに塗るか、考えてみましょう。

例えば下の写真で青で印がされている部分も面です。

ここまで厳密にグラデーションをかけるかはそれぞれの熟練度や方向性などで判断します。

練習

手持ちの余剰パーツを使って練習をしてみましょう。

紙など平面に対しての試し塗りに加え、ランナーや余剰パーツを使って試し吹きしてみるとよりコツがつかめると思います。

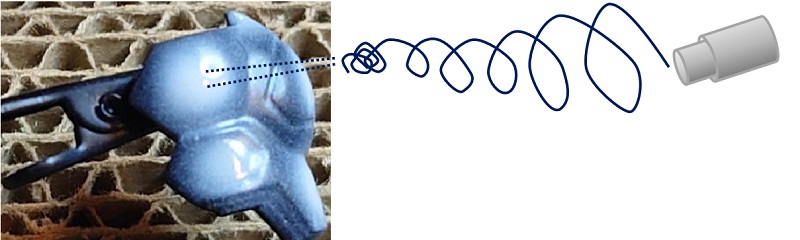

下の写真は黒下地 → 塗装1回目 → 塗装2回目 → 塗装3回目 の順となっています。

一度で仕上げようとせず、2、3回の塗り重ねで仕上げるつもりで塗装します。

回数を重ねるごとに狙った面の中心から外側に、黒い部分を減らしていくイメージといえばわかりやすいでしょうか。

なお、下の写真の3回目の矢印が指しているところは失敗例です。

ハンドピースが近すぎもしくは一点に集中して吹き付けてしまうとこうなります。

常にハンドピースをぐるぐる動かして!

慣れないうちはいきなりパーツに吹き付けるのではなく、対象物から離れた距離からエアブラシを吹き始め、円を描くように狙った対象箇所の中心に近づけていくイメージで作業すると比較的容易にできます。

ところで、

もし水性塗料を使用しているなら家にある”アレ”で簡単に塗料を落とせるんです。

”アレ”とは?

そう、マジックリン。

マジックリンは商標なので実際にはアルカリ性の洗剤ですね。

適当に薄めた洗剤に水性ホビーカラーやタミヤ アクリル塗料で塗装済みの部品をドボンします。

すると見る見るうちに塗料がはがれていきます。

その後水洗い、乾燥させれば何度でも練習ができます。

もし家になくても近所のスーパーなどで購入できますので、塗装に失敗しても何度もやり直しができますよ。

作例

HG ガンダムルブリスでグラデーション塗装を施してみました。

薄めのグラデーションに仕上げています。

前述した「面」についてはそれほどこだわらずに、ところどころ雰囲気が出れば程度にラフにグラデーションをいれています。

それでも白一色のシールドや脚部など、若干の陰影がつくだけで重厚感が増したのではないでしょうか。

スポンサーリンク

塗装に使用するもの

作業に必要な工具類について解説していきます。

以下解説するものに加えて各々で使いやすい工具類を揃えていくのも楽しみの一つですよね。

使用するもの

今回は黒立ち上げと呼ばれている方法で行っています。

基本的に次のものを用意します。

- エアブラシ : 細吹きができるもの。今回は口径 0.3mm、ハンドタイプを使用。

- 塗料 :

①下地にする黒やグレーなど。

立ち上げる色のものを選べばサーフェイサーをそのまま塗装として使用してもできます。

エアブラシでもいいですし、缶スプレーでも問題ありません。

②塗装したい色

③薄め液

④トップコート - 塗装ブース

- 塗装ベースとクリップ

エアブラシ

エアブラシは本格的なものでなくても、細吹きできて噴射量を変更できるハンドピースであれば塗装できます

入門用に手ごろな価格の充電式エアブラシで練習して、物足りなくなったらグレードアップしてもいいですね。

バッテリーが交換できるタイプや本格的とまではいきませんがエアブラシとコンプレッサーが別体となって扱いやすい簡易タイプもあります。

バッテリーにこだわらなければ、エアテックス メテオ2というエアブラシもお勧めです。

エアブラシと小型のコンプレッサーは分離していてバッテリは内蔵しておらず電源で使用するタイプです。

レビューの記事もぜひご覧ください。

塗料

水性タイプやエナメル、ラッカーなど様々あります。

どのタイプにも特徴がありますが、水性タイプ、タミヤアクリル塗料は臭いが少なく、作業する際には扱いやすいと思います。

ただ水性とはいえ、希釈する際には水ではなく推奨の薄め液を使用したほうが仕上がり等に差が出てくると思います。

塗装ブース

塗装する際には、換気をして風通しの良い場所が望ましいです。

ただ一般家庭でプラモデル製作専用のスペースを確保するのはなかなか難しいですね。

本来ならばダクトファンを通して室外へつなげるのが望ましいですが、簡易的に段ボールを加工したり新聞紙をひいたり様々工夫をしながら作業をしていることが多いのではないでしょうか。

本格的な塗装ブースではありませんが、エアブラシ塗装での塗装ミストの飛散を軽減してくれる簡易ブースというものがあります。

この塗装ブースの組み立て後の完成サイズは幅35cm×高さ35cm×奥行39cmとなっており、作業する際にも十分な高さ、幅があります。

使わないときは分解して箱にしまえば場所も取りません

ハニカムを目の前にして塗装していると、なんだか上級者の気分が味わえるような(笑)

ファンやダクトはついていませんので、あくまで簡易的に塗料ミストの飛散を低減させるものとなります。

平面に対して吹き付けるよりはハニカムフィルターにより直接巻き返してくる塗料ミストは軽減していると感じます。

ただ、缶スプレーでの塗装では圧が高いため吹き返しが多いので換気に気を使う必要があります。

背面に100均のファンを付けたり、段ボールなので改造も簡単にできますね

マジックテープがついて組み立てや分解、さらには背面に穴もついていて改造に容易なタイプもあります。

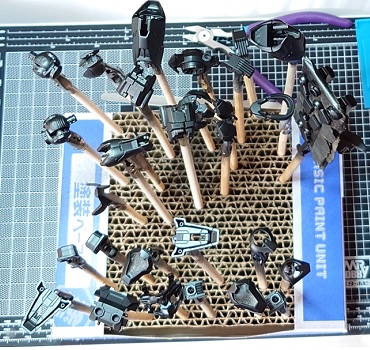

塗装ベースとクリップ

塗装ベースとクリップは部品の量でサイズや形状、必要数量が変わってきます。

塗装ベースは比較的小さなものを何個かそろえるか、大きいものにするか、作業スタイルで選べば問題ないでしょう。

塗装クリップは、クリップのサイズや形状、持ち手の太さや長さは様々ですので、大中小それぞれと部品数に応じて必要なだけ揃えましょう。

塗装に必要なツール類について別の記事にまとめていますのでよろしければこちらからどうぞ。

グラデーション塗装がしやすいキット、難しいキット

グラデーション塗装はキットのデザインによって難しさが変わってきます。

どのようなキットが塗装し易かったり難しかったりするのでしょうか。

塗装しやすいキット

- 面の大きいデザインのキット。

- HGよりはMG、スジボリの少ないキット、同じ機体でも一つ一つの面が大きいので塗装しやすい (塗装量は増えます)。

- 例えば初期のガンダムであればジオン系モビルスーツのほうがシンプルな大きなスカートや脚のデザインのため連邦のキットとりは面が広いので塗装しやすいでしょう。

ガンプラではありませんが、ハセガワから販売している「メカトロウィーゴ」シリーズはほどよいパーツの面積など塗装の練習にお勧めです。

コラボシリーズも多数あるのでお気に入りのコラボモデルで塗装の練習をしてみてはどうでしょうか。

「まじんがーぜっと」のコラボシリーズのレビューをまとめていますのでご興味があればこちらからどうぞ。

難しいキット

- サイズの小さなキット。

- RGはパーツ分割が細かく、またディテールが細かい。

- 形状が複雑なデザイン (例: ガンダムルブリスの胴体部は形状が複雑で一つ一つの面が小さい)。

補足

黒立ち上げをするときには今回紹介した方法ではまず全部黒く塗装してからグラデーションという手順です。

この場合には色分けや明るい色を黒に乗せていくことになります。

ルブリスでは使っていない色ですが、黒に赤や黄色を重ねていくと発色がいまいちということがあります。

そこで中間色をいれて塗装するという方法があります。

別の記事でHGガンダムを作例として試していますので興味があればこちらからどうぞ。

また応用として黒立ち上げとキャンディ塗装で金色の再現を検証した記事もありますのでこちらからどうぞ。

グラデーション塗装 黒立ち上げのまとめ

グラデーション塗装は見た時のインパクトや重厚感などベタ塗り塗装とは違う印象を与えます。

小さな面への処置はスキルアップが必要かもしれません。

でもまずは自身の作品に部分的でも取り入れてみると今までとは違う仕上がりになると思いますので挑戦してみてはどうでしょうか。

高価な工具がなくてもグラデーション塗装はできますのでまずはやってみること。

エアブラシをもっていない方は、それほど高価なものを揃えなくても手軽に使える充電式のハンディタイプで十分グラデーション塗装が楽しめます。

小型の充電式エアブラシについて別の記事で紹介していますのでよろしければこちらからどうぞ。

充電式エアブラシの欠点である使用時間についても替え用バッテリまで用意されているものも発売されています。

気に入ったものを探して、グラデーション塗装に挑戦してみましょう。

スポンサーリンク

コメント|Comment